こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

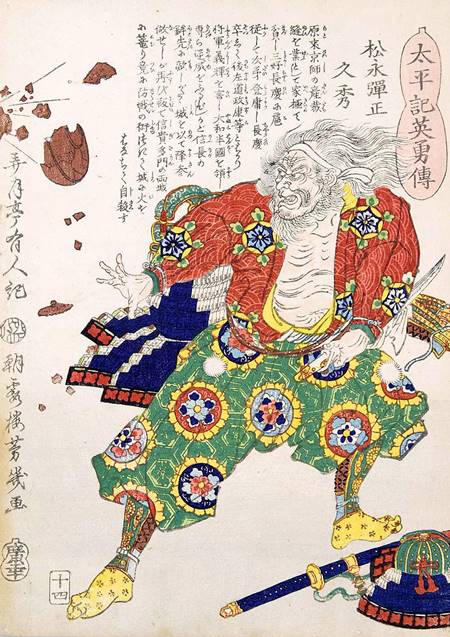

【松永久秀の生涯】

をクリックお願いします。

信長がやって来る

三好三人衆を退けた久秀。

しかし、事態は予断を許しません。

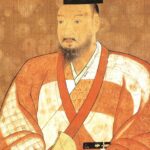

永禄11年(1568年)、室町幕府14代目・足利義栄(よしひで)が将軍宣下を受けてしまいます。

足利義栄坐像(阿波公方・民俗資料館蔵)/wikipediaより引用

こうなると、義昭というカードは価値を失いかねません。

そんなとき、尾張の大名・織田信長が義昭を擁立し、上洛してくることになったのです。

久秀にとっては絶好のチャンスでした。三好三人衆は京を離れ、久秀は信長に臣従します。

が、それが失態だと気づいたところで時すでに遅し。

今度はこんな構図が出来上がります。

足利義栄:三好三人衆、筒井順慶、浅井長政、他

vs

足利義昭:松永久秀、織田信長、毛利元就、他

久秀は、我が身可愛さに信長に頭を下げたわけではありません。

結果論から先走らずに考えますと……当時の信長はまだワン・オブ・ゼムであり、所詮は義昭を擁立をする一大名に過ぎません。

信長の力を借り、義栄側の三好三人衆や筒井順慶を排除できればありがたいことではあります。

ただ、久秀にも計算外の要素はあります。

・足利義昭幕府の権威がもはや低下していた

・織田信長が、想像以上に強かった

こればかりは、如何ともしがたいものがあるのでしょう。

義昭との決別 混沌の中での屈服

元号が元亀元年(1570年)あたりから、時代は変わっていきます。

久秀は信長と姻戚関係を結びつつ、信貴山城(しぎさんじょう)から近畿に睨みをきかせました。

三好三人衆を牽制しながら、後見として情勢を見守る流れになってゆくのです。

年齢からしても、妥当なところではあります。

ところが、義昭と手切れとなってしまうのです。

元亀2年(1571年)、足利義昭は、摂関家・九条家の娘を養女として、筒井順慶に嫁がせました。

松永の宿敵である筒井と義昭が手を結ぶという構図となったのです。

久秀は、義輝殺害に巻き込まれかけた義昭を救ったという思いがあったことでしょう。

義昭はこのとき、周囲の勢力相手に苦戦しており、劣勢にありました。

「溺れる者は藁をも掴む」という諺のように、与し易い筒井順慶を同盟者として見出したわけです。

そこには、松永と筒井にある因縁への配慮が欠けていたと言えます。

そしてこの動きは、久秀が武田信玄と結んでの反逆とされることもあります(1571年、久秀は信長を裏切って武田と結んだとされます)。

しかし注意すべきは因果関係ではないでしょうか。

松永と足利の力関係は、名目的には将軍が上でも、勢力的にはそうとは言えません。

松永久秀が悪いというよりも、義昭が軽率だった。

そしてこの関係において、信長の意向は確認できません。

あくまで構図はこのようになります。

足利義昭・筒井順慶

vs

松永久秀・松永久通

この構図は、結果的に義昭にとって手痛いものとなりました。

死闘を繰り広げた結果、元亀年間初期の畿内において、筒井以外のほぼ全ての勢力が反義昭についたのです。

そんな流れの中、松永父子が仕える三好義継が、勢力を取り戻し始めました。

そこへ織田信長が参戦。三好三人衆の石成友通は信長に味方します。

正義だの、道徳だの、君臣だの、そういうことではなく、勢力争いです。

さらに、ここで本願寺や武田信玄まで巻き込み、足利義昭が動きます。

関係図としてはこんな感じですね。

三好・松永

vs

織田・畠山

vs

足利・武田

かなり混沌としたした状況です。

信長は、義昭に「十七ケ条の異見書」を送りつけました。

三好・松永の手にかかった義輝の前例をあげています。義輝弑逆は、この時代における脅迫にもなってしまった。そういう行為です。

心の底から信長が、あのことを悪事だと憎んでいたかどうか。

そこは慎重になるべきなのでしょう。

むしろ、インパクトがある前例として意識していても、それはありえることでしょう。

義昭は、信長も久秀も敵に回す、あまりにハードな状況へと追い込まれていったのです。信長が先頭に立って義昭を追い詰めたように思えてしまいますが、むしろ周囲が義昭を殴りに行くような状況でした。

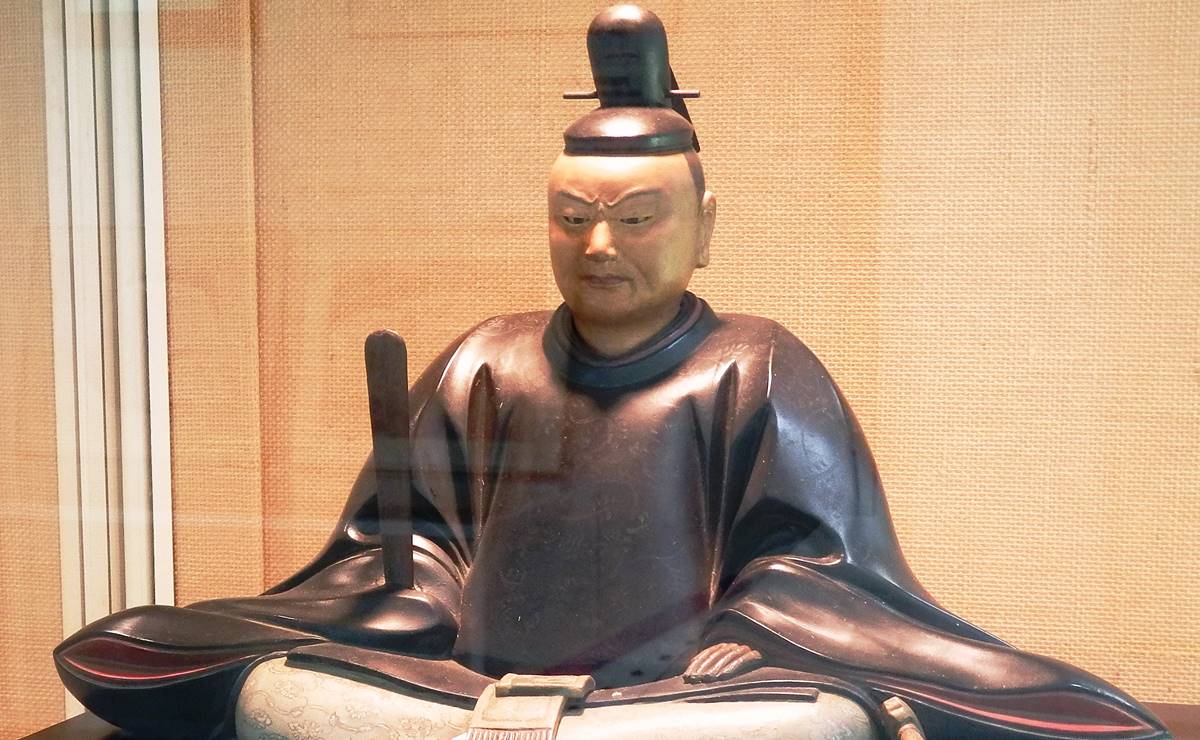

そんな義昭が頼るのが、朝倉義景であり浅井長政となります。

浅井長政/wikipediaより引用

義昭は信長包囲網を築き上げるというよりも、必死になって将軍としての権威を取り戻そうとあがいているようにも思えるのです。

このあたりは皆様お気づきでしょうが、もう【織田信長の物語】へと突入していきます。

義昭の攻勢に苦しめられる信長は、元亀3年(1573年)、三好三人衆・三好長逸や武田信玄らの死によって、急速に息を吹き返します。

信長包囲網は崩壊。

義昭は信長に鎮圧されてしまいます。

信長は、義昭の子・足利義尋(ぎじん)を擁し、三好義継を滅ぼすべく動きます。そして11月、若江城にて義継は自害を遂げるのです。

主家の三好家が滅びる中、久秀は静観を保っていたようにすら思えます。

天正と改元された12月、あの美麗なる多聞山城を無血開城し、久秀は信長の元に降りました。

天下を目指す信長にとって、美麗なる多聞山城は、その道のりを飾る一個の美しい珠玉であったことでしょう。

久秀は剃髪し「道意」と名乗りますが、本稿は、久秀のまま統一しますので、ご了承ください。

信貴山城で穏やかな老後を送りたい気持ちもあったかもしれませんが、彼の真意は不明です。明らかになっていることは、上り調子の信長が松永久秀という人物を手放さなかったことです。

1573年12月、久秀は、あらためて織田家臣として戦場に立つこととなりました。

久秀が統治してきた大和には、明智光秀ら織田家臣が入りました。

筒井順慶も、すでに信長の配下にあります。

そんな中、信長は多聞城の破却すら決めたことがあります。実行には映されませんが、なんとも複雑な心情も垣間見えます。

後世の私たちは、織田信長に特別な感情を持っています。

突如現れた、斬新な革命児であったとして、幕末の坂本龍馬を超える人気の人物でしょう。

けれども、その軌跡の前にはどうしたって、三好長慶と松永久秀の姿が見え隠れしています。

そのことを、信長や光秀がどう認識していたのか?

興味が尽きないことではあります。

信貴山城に散る

完全な破却は免れたものの、多聞山城は過酷な運命を迎えます。

その美麗なる建築が、安土城へと召し上げられているのです。

斬新であり、信長の築城技術の精髄たる安土城――遠くヨーロッパまで屏風が送られたという、あの安土城――それ以前には多聞山城があったのだ!!

その歴史は、複雑な痛みすら感じさせます。

信長は、まるで松永久秀という人間の心理を、解体するような冷酷さすら見せています。

・多聞山城を、作り上げた松永氏によって破却させ、自らの城へと移す

・宿敵である筒井順慶に、大和支配を委ねる

・高齢であり隠居していてもおかしくない久秀を、軍事動員し続ける

人生そのものを否定されるような仕打ちを受け、久秀がどれほど傷ついていたことか。

天正5年(1577年)、その鬱屈は、信貴山城の戦いという形で爆発します。

ただし、これは単発の暴挙ではありません。

・上杉謙信

・雑賀衆

・足利義昭を擁した毛利輝元

彼らと連携を取りつつ、義昭の上洛を最終目標としていたと思われるのです。

信長は、久秀に対して「どういう不満があるのか?」と、使者を派遣したほどです。

しかし交渉は決裂し「信貴山城の戦い」が開戦。

人質とされていた久通の二子は六条河原で処刑されました。

そして10月10日、久秀と久通父子は親子で自刃。

享年70(68説もあります)。

名物茶器である平蜘蛛の破損は、別の話です。

茶人の心意気として、切腹と平蜘蛛破壊が結びつけられた――平蜘蛛とともに爆発する最期は、第二次世界大戦後に生まれて広まった俗説に過ぎません。

死の日時と大仏殿。

それに平蜘蛛。

様々な像が結びつけられて、松永久秀は実像と異なる何かが死後に生まれていったのです。

松永久秀とは結局何なのか?

さて、松永久秀をどう思いますか?

あの毒々しい「ギリワン」とは何だったのか?

そう思ってしまいませんか?

私は、心の底から彼に謝罪したい気持ちでいっぱいになりました。

謝罪だけでも足りないので、なぜ彼がこうなったのか、少し考えてみました。

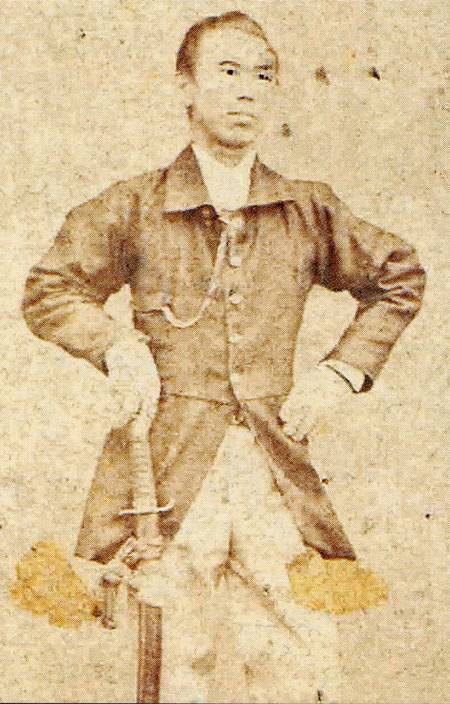

松永久秀で思い出したのは、幕末の赤松小三郎です。

赤松小三郎/wikipediaより引用

赤松小三郎は、当時、革新的な思想の持ち主であり、内戦回避にも動いてあり、政治的な発想についてはあの坂本龍馬を先んじる点すらありました。

薩摩藩と長州藩にとって都合の悪い人物ということもあるのでしょうが、龍馬の前にそれ以上の人物がいたということは、不都合な史実なのです。

前述のとおり信長と龍馬は、日本史で最も人気のある時代において、最も人気のある革命児です。

そのロールモデルがいると、輝きが少し薄れてしまう。そう思ってしまいませんか?

赤松小三郎は、忘却の中へと消えていきました。

松永久秀は、悪のベールで覆われていきました。

信長があげたという悪事だって、彼自身に言えた義理はないはずなのです。

久秀の、義輝や義昭への態度が不遜であるのであれば、信長のそれもそうでなければおかしい。久秀だけが悪人とされるのであれば、何かがおかしいのです。

久秀は、彼について語る者たちを映す鏡になりました。

語り手が思う悪人の像が、その中には映り込むのです。過剰なまでの悪辣さが、その像の中には映し出されてきたのです。

ついには、平蜘蛛を抱えて爆死する姿にまで、彼は昇華されました。

その時も、そろそろ終わるのかもしれません。

★

本稿の締めくくりに、あの人物を持ち出したいと思います。

柳生宗厳、のちの石舟斎です。

石の舟は沈まないというその号は、世の浮沈に関わらない剣豪としての矜持とされています。

若き日の彼が、松永久秀に期待を寄せ、裏切ることなく戦い続けたことを思うと、別の気持ちも見えてくる気がするのです。

人生の大半を賭けて来た、信じるべき主人が没落していった様子を見て、彼は何を思ったのか?

主人を滅ぼした信長。

そして光秀、秀吉。

そんな世の変転を見て、どう思ったのか?

深い大和の奥で、じっと世を見ていた彼の子は、徳川家康に仕えます。

一剣平天下――。

そんな柳生の思いは、松永久秀から徳川家康にかえて、日本に伝わりました。

柳生一族が石舟斎の子・柳生宗矩の代に大出世を遂げたこともあるのでしょう。

柳生家の残した『柳生文書』が伝わりました。

そこには、後世の悪意にまみれた姿ではなく、人として生き苦しむ――素の松永久秀の姿が残されていたのです。

【松永久秀の年表】

・1508年 生誕

・1541年 三好長慶に仕える

・1554年 足利義輝を京から追放

・1559年 大和国の統治を任される

・1561年 三好義興らと共に畿内各地を転戦

・1562年 教興寺の戦いで大活躍→武名を上げる

・1562年 最先端の城・多聞城の棟上

・1563年 三好義興死亡

・1564年 三好長慶死亡

・1565年 永禄の変で足利義輝を殺害

・1567年 東大寺大仏殿を焼失

・1568年 信長上洛で降伏→臣従

・1571年 武田と通じ信長を裏切ったとされる

・1573年 武田信玄死亡

・1573年 足利義昭追放(室町幕府の滅亡)

・1573年 久秀、再び信長に降る

・1577年 信貴山城の戦い→信長に反旗を挙げ、最終的に自刃

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

大仏殿の戦い|梟雄・松永久秀は本当に「東大寺大仏殿を焼いた」のか?

続きを見る

-

戦国大名・三好長慶の畿内制圧~信長より先に天下人となった43年の生涯とは?

続きを見る

-

刀を握ったまま敵勢に斃された剣豪将軍・足利義輝|室町幕府13代の壮絶な生涯

続きを見る

参考文献

- 天野忠幸『松永久秀と下剋上 ― 室町の身分秩序を覆す(中世から近世へ)』(平凡社, 2018年6月, ISBN-13: 978-4582477399)

出版社: 平凡社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 天野忠幸『三好長慶――諸人之を仰ぐこと北斗泰山』(ミネルヴァ書房〈ミネルヴァ日本評伝選〉, 2014年4月, ISBN-13: 978-4623070725)

出版社: ミネルヴァ書房(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 日本史史料研究会 編『信長研究の最前線(歴史新書y 49)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)

出版社: 朝日新聞出版(朝日文庫の公式ページ) |

Amazon: 商品ページ - 池上裕子『織田信長(人物叢書)』(吉川弘文館, 2012年12月, ISBN-13: 978-4642052658)

出版社: 吉川弘文館(公式・人物叢書シリーズ案内) |

Amazon: 商品ページ - 歴史群像編集部(編)『全国版 戦国時代人物事典 ― 大名・家臣団・天皇・公家・宗教家・文化人・商人・女性・武芸者』(Gakken, 2009年10月, ISBN-13: 978-4-05-404290-2)

出版社: Gakken(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 朝尾直弘・宇野俊一・田中琢(編)『角川新版日本史辞典』(KADOKAWA, 1996年11月, ISBN-13: 978-4040320007)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊, 1979–1997年刊)

出版社: 吉川弘文館(ジャパンナレッジ内・公式案内)