こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【べらぼう必須の浮世絵知識:基礎編】

をクリックお願いします。

役者絵:推しのグラビアはマジ尊い

雑誌の売上を伸ばすためアイドルが表紙を飾ることは珍しくありません。

カレンダーも同じ。

江戸の娘たちにとっては、浮世絵の【役者絵】がそれに該当しました。

歌川豊国/wikipediaより引用

舞台の上で見栄を切る役者の姿を手元に置く。そんな役者絵はとにかく尊い―― そう、うっとりとするのは何も女性だけでなく、男性も買ってはじっと眺めたことでしょう。

歌舞伎役者の衣装は、流行を反映しています。

人気役者が身につけた柄や色は、参考にしたいファッションでした。

時代がくだると、美男の適用範囲は広まってゆきます。

モテ男の定番である「火消し」から、道ゆく「伊達男」まで描かれるようになったのです。

現在の「推し活」に欠かせない団扇も、実は江戸時代からあります。イケメンが描かれた団扇は江戸娘アイテムの定番です。二次元イケメンにうっとりする思いは、今も昔も変わらぬものでした。

染物屋の出身だったためか、デザインセンスに長けた歌川国芳は、真似したくなるようなファッションを描いた代表格。

『国芳もやう正札附現金男 野晒悟助』は、その代表格といえます。

ドクロ模様をよくみると、なんと猫のシルエットが重なっている。

ユニクロのTシャツには、この絵を用いたものがあり、時代を超えたファッションセンスとして受け入れられてるのですえ。

美人画が遊郭とのタイアップに取り組む一方、役者絵は歌舞伎座との結びつきが強いものでした。

それぞれの座は絵師たちと提携。

江戸時代後期となると役者絵は歌川派が主流となり、その一隅にいたのに、いまひとつ人気の出なかったのが前述した歌川広重になります。

相撲絵:アスリートの勇姿を楽しみたい!

江戸っ子のモテ男ランキングでは、どんな職業の男性が上位に来るか?

有名なのは火消し。

一方で意外かもしれないのが力士です。

そこに新たな売れ線である【相撲絵】を見出したのが勝川春章でした。

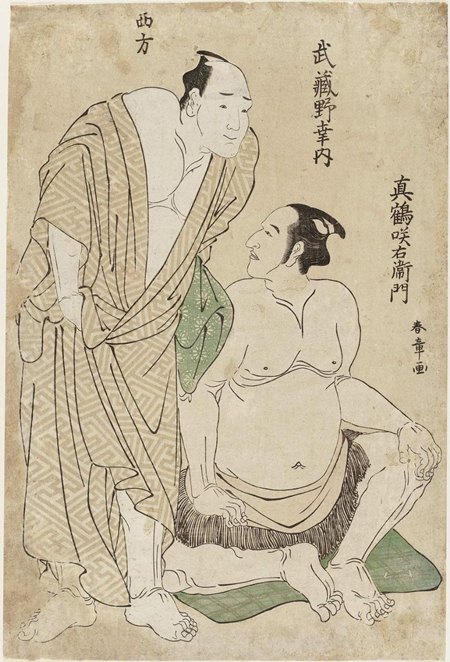

勝川春章の相撲絵/wikipediaより引用

春章も『べらぼう』に出演しておりましたが、吉原が舞台で、蔦屋重三郎と喜多川歌麿が物語の中心ですので、残念ながら相撲絵はあまり取り上げられませんでしたね。

勝川派が確立した相撲絵は、一人だけ描かれる絵もあれば、取組や土俵入りの作品もあります。

現代のアスリート写真と通じるものがありますね。

『べらぼう』第23回には、現役幕内力士 若元春関・遠藤関・錦木関が出演しました。江戸っ子がこよなく愛していた力士が出演することは、実に素晴らしい取り組みでした。

-

『べらぼう』勝川春章は役者絵の名手にして北斎の師 なのになぜ本人は忘れられたのか

続きを見る

武者絵:伝説の勇者を手元に

「歌川派にあらずんば絵師にあらず」

そう言われるようになった江戸時代後期、歌川派はなまじ最大手だけに埋没気味の絵師もいました。

前述した広重と、国芳もそうです。

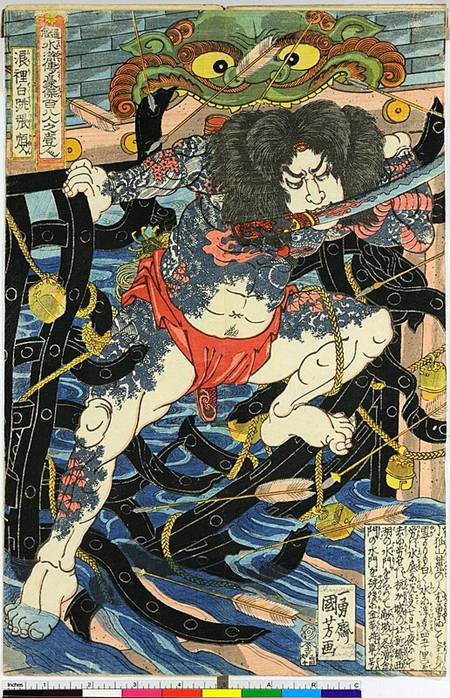

役者絵ではどうしても兄弟子に負けちまう……そんな国芳が大ブレイクを果たすことになるのが、『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』でした。

当時、江戸で流行し始めた『水滸伝』の豪傑をフルカラーで描いたのです。

『通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪裏白跳張順』歌川国芳/wikipediaより引用

武者絵は国芳に限れり――と評されたほど、国芳の作風と【武者絵】は相性抜群でした。

それまでも平安時代や源平合戦をモチーフとした英雄豪傑を描いた絵はありました。

とはいえ、江戸後期に生まれた錦絵の鮮やかな色や、国芳の豪快なタッチが、それまでの絵を吹っ飛ばすほどのインパクトを与えたことは確か。

「ヤッベ……国芳の絵、背中に入れなくちゃ!」

そう思いつく江戸っ子も多く、国芳の絵は、刺青柄の定番にもなった。現在でもタトゥーアーティストにとって国芳作品はマストなのだとか。

ちなみに中国では歌川国芳の知名度はそこまで高くありませんでした。しかし、中国では描かれないような『水滸伝』のマイナー百八星まで手がけていることが知られてきており、近年人気が上昇中です。

なお、江戸時代後期になると、織田信長と豊臣秀吉以降の人物を扱う武者絵は規制対象とされました。

それをすり抜けるためには、それ以前の武者にするか、中国の武者にするか、はたまた名前を変えるといった工夫がこらされます。

織田信長を“小田信永”にするとか。島左近を“品左近”にするとか。その程度でも通りました。

喜多川歌麿は豊臣秀吉の花見をモチーフとした美人画により、この規制により処罰を受けております。

処罰の対象となった喜多川歌麿『太閤五妻洛東遊観之図』/wikipediaより引用

形骸化しているようで、違反者にはそれなりの罰があったことがわかります。

※続きは【次のページへ】をclick!