こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【べらぼう必須の浮世絵知識:基礎編】

をクリックお願いします。

風景画:旅する気分を味わいたい

前述した通り、浮世絵といえば北斎と広重の【風景画】が思い浮かぶことでしょう。

西洋にも影響を与えたことでも知られます。

作品として優れていたことはもちろん、普遍的な文化でもあるため、広く受け入れられたのではないでしょうか。

雑誌の表紙やカレンダーを思い浮かべてもそうです。

確かに美しい景色のものは飾るに値する。とはいえ、情熱的に集めようとなるか?というと、そうでもない。

それだけに浮世絵のジャンルとしても後発で、天保年間(1830ー1844)頃から、ようやくヒットが出るようになりました。

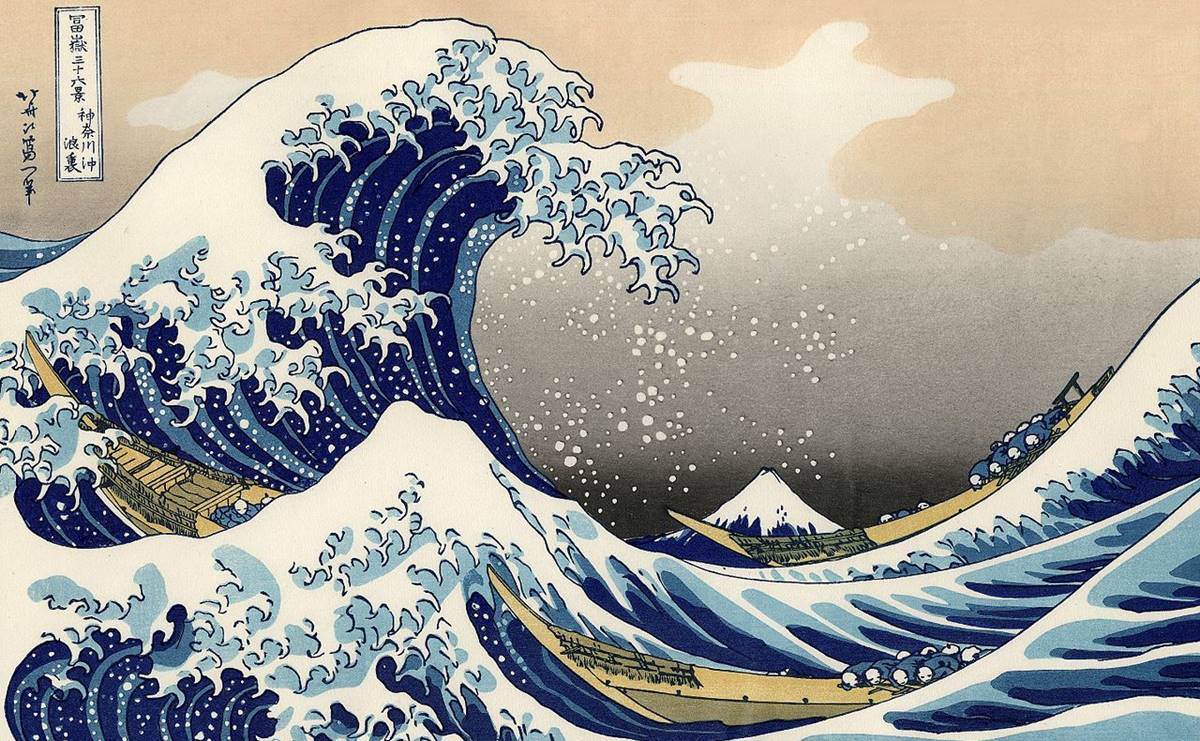

端緒となったのが葛飾北斎の『富嶽三十六景』です。

葛飾北斎『富嶽三十六景神奈川沖浪裏』/wikipediaより引用

あぁ、北斎の絵は構成が大胆で魅力的だから当然だな。そう納得できることは確かですが、それだけでヒットしたわけでもありません。

背景には富嶽信仰もあります。

当時、江戸から見ることのできる富士山は、江戸っ子にとって特別な山であり、その姿を信仰する人もいました。

北斎の作品には、道教まで含めた信仰のモチーフが折り込まれていることもしばしばあります。

貼るだけで霊験あらたかであるという意味もありました。

しかし、すでに70歳を過ぎた北斎だけのヒットであれば、その後の風景画ブームは続かなかったかもしれません。

タイミングがよいことに、その直後、若い後進が出てきました。

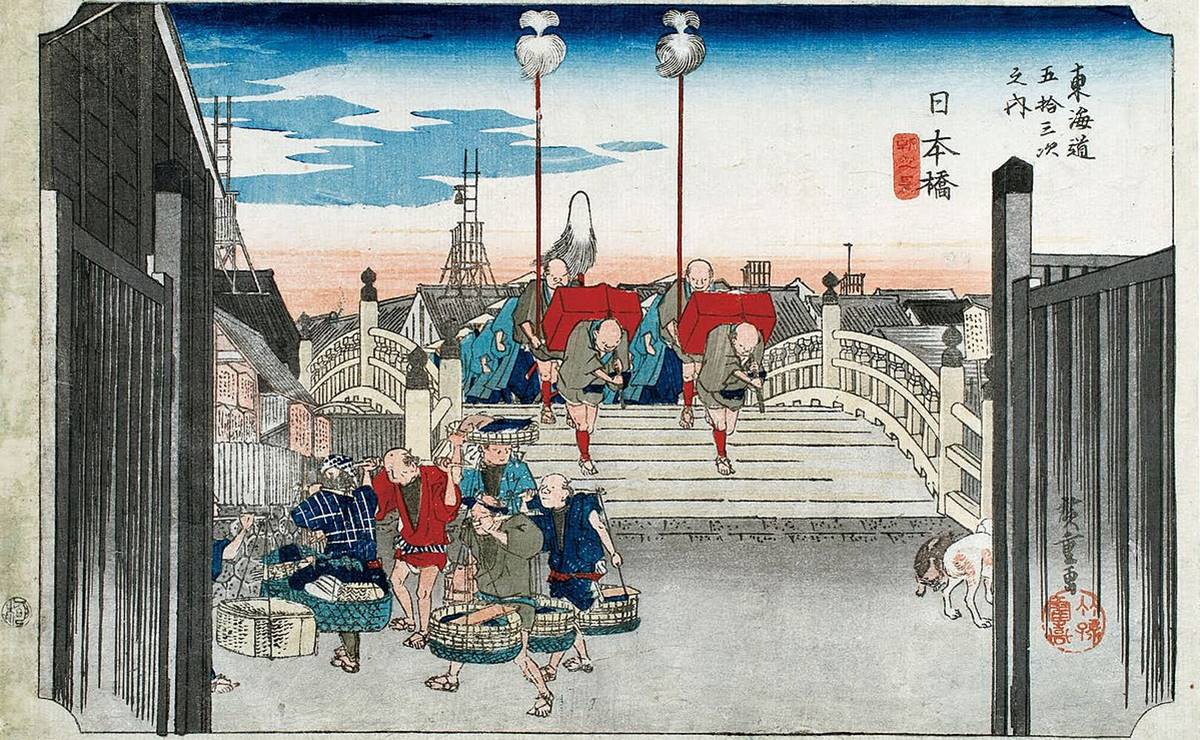

歌川広重『東海道五十三次之内』です。

歌川広重『東海道五十三次』「日本橋」/wikipediaより引用

これも江戸っ子の需要と噛み合っています。

治安がよくなり、経済状況もよくなり、個人でも旅ができるようになった。

十返舎一九の『膝栗毛』もヒットしており、江戸っ子の旅への関心は俄然強くなっていました。

ときは幕末へ向かう時代、視野が広がる需要とマッチした新ジャンルといえました。

花鳥画:上品で、定番のジャンル

浮世絵は、めまぐるしく変わる江戸っ子の需要に応じて供給されます。

花や鳥を描く上品な作品は、それこそ伝統的な【やまと絵】に任せておけばいいでしょ……と、なりそうですが、定番ゆえに浮世絵でもコンスタントに描かれてはいます。

江戸中期以降、洗練された文人向けの、絵入り狂歌本に美麗で豪華な【花鳥画】が現れるようになりました。

実は北斎や広重も、花鳥画を手がけています。

こうした潮流からは、浮世絵の特徴である流行を追う俗臭が抜けて、格調高くなってゆく様も伺えます。

例えば風景画や花鳥画を得意とした広重は、天童藩の依頼を受け、格調高い肉筆掛け軸も描くようになりました。

かつてあった、やまと絵と浮世絵の垣根が崩れていくのが、江戸時代後期でした。

★

庶民が楽しむための作品だったからこそ、美人画や役者絵、風景画などの親しみやすいジャンルで描かれた浮世絵。

こうした作品は教科書にも掲載されるような代表格ですが、もちろん全てではありません。

大田南畝らの作品を掲載した【狂歌絵本】や、鳥山石燕の描いた【妖怪画】など『べらぼう』でも注目されたものがあれば、著名人が亡くなった時に出される【死絵】に江戸の猫ブームにあやかった【戯画】。

幕末には、異国情緒あふれる【横浜絵】、あるいは上野戦争の悲惨な様子を映し出した【戦争絵】など、とにかくジャンルは多岐に渡り、メディアとしての側面も持ち合わせてゆきます。

その辺の詳細につきましては「浮世絵の応用知識」をご覧ください。

あわせて読みたい関連記事

-

死絵や無惨絵あるいは横浜絵などもあった|べらぼう必須の浮世絵知識:応用編

続きを見る

-

浮世絵は実際どんな手順で作られていたか|絵師以外の版元や職人も超重要!

続きを見る

-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する

続きを見る

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

-

元御家人の地味な絵師だった歌川広重が世界のヒロシゲブルーになるまでの軌跡

続きを見る

参考文献

- 小林忠・大久保純一『浮世絵の鑑賞基礎知識』(至文堂, 1994年5月, ISBN-13: 978-4784301508)

書誌情報: NDLサーチ(国立国会図書館・書誌データ) |

Amazon: 商品ページ - 田辺昌子『浮世絵のことば案内』(小学館, 2005年11月, ISBN-13: 978-4096815427)

書誌情報: NDLサーチ(国立国会図書館・書誌データ) |

Amazon: 商品ページ - 奈倉哲三(編著)『絵解き 幕末諷刺画と天皇』(柏書房, 2007年12月1日, ISBN-13: 978-4760132478)

出版社: 柏書房公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 小林忠(監修)『浮世絵師列伝(別冊太陽 スペシャル)』(平凡社, 2005年12月, ISBN-13: 978-4582944938)

出版社: 平凡社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 稲垣進一(編)『図説 浮世絵入門(ふくろうの本/日本の文化)』(河出書房新社, 1990年8月, ISBN-13: 978-4309724768)

出版社: 河出書房新社公式サイト(内容紹介) |

Amazon: 商品ページ - 杉浦日向子『一日江戸人(新潮文庫)』(新潮社, 2005年3月27日, ISBN-13: 978-4101149172)

出版社: 新潮社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 岡本綺堂『風俗 江戸東京物語(河出文庫 お2-1)』(河出書房新社, 2022年10月, ISBN-13: 978-4309419220)

出版社: 河出書房新社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - ほか、浮世絵および江戸風俗に関する展覧会図録・画集・事典類。