こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【コンゴ自由国】

をクリックお願いします。

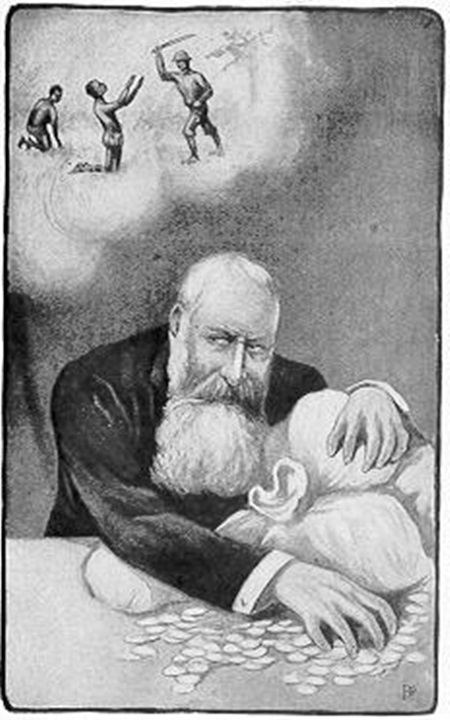

「コンゴ(の民を)自由(に搾取する)国」

話がこのあたりまでならば、「山師な探検家と、妄想癖の小国王が何かやっていますね、ハイハイ」で、終わりました。

しかし1879年、事態は急変します。

この年、エジプトでウラービー革命が勃発。イギリスが介入します。

アフリカなんていらないと考えていた他のヨーロッパ諸国も、これを見て態度を変えます。

「イギリスばっかり抜け駆けはゆるさん! アフリカを分割するなら俺も混ぜろ!」

1884年、こうしたヨーロッパ列強は「ベルリン会議」で、それぞれのアフリカの分け前を決めました。

現地の人々にとっては迷惑極まりない話でしかありません。

しかしこうなると「アフリカに植民地欲しいんだもん!」とダダをこねるあの男を無視することもできません……レオポルド二世の要望も聞いてやるしかない、と。

「まあ、他の大国にくれてやるくらいなら、ベルギーごときの小国王にやるってのもアリだよなあ」

そんなところで各国の利害は一致し、話はまとまったのです。

しかし、話は少しややこしくなります。

このときコンゴは、ベルギーという国ではなく、レオポルド二世の「私的植民地」になったのです。

ベルギー政府が「そんな陛下の道楽に金なんて出しませんからね、自分で管理してくださいよ」と国王を突き放したのですね。

私的植民地というのはちょっと聞き慣れないかもしれません。

他に例を挙げますと、イギリスやオランダの東インド会社が所有・支配していた植民地がこれに当たります。国家元首ではなく、貿易会社や組織が支配する植民地のことです。

私的植民地は利益優先で、地元民の利益を考慮しない傾向があるため、無責任な管理になりがちでした。

取るものだけ取ってあとは野となれ、山となれ状態です。

こうして苦い顔をするベルギー政府を尻目に、レオポルド二世は「やっと念願の植民地を手に入れたぞ!」と上機嫌。

それでも議会の現実派の予測通り、コンゴは大赤字を出したのでした。

十年後、レオポルド二世は議会にこう言い出します。

「もうイヤだ! 植民地って儲かるんじゃなかったの? 損してばっかりだよ。何とかして手放せない?」

それみたことか、とベルギー政府の面々は苦虫を潰したことでしょう。

しかし、運命の女神、もとい、悪魔は、レオポルド二世に微笑んだのです。

籠の中には大量の赤いゴム、赤い手首

19世紀末、交通革命が起こりました。

自転車、そして自動車です。

ダンロップやミシュランといった大手企業は、車に使うゴムタイヤを売り出します。

ここにゴムバブルが発生し、産地であるコンゴに熱いまなざしが注がれたのでした。

「やった! これぞ一攫千金のチャンス!!」

レオポルド二世は躍り上がり、ゴムをなるべく効率的に収奪し、売りさばいて儲けようという気になったわけです。

いよいよ地獄の門が開きます……。

コンゴ盆地に通じる道や水路は封鎖され、ジャーナリストらは一切立ち入り禁止。さらに内部からも逃亡禁止になりました。

その中では悪夢としか思えない収奪が繰り広げられます。

インフラ整備のために現地住民は徴発され、途中で死のうがお構いなし。住民にはゴム、象牙、材木をおさめるノルマが課せられます。

ノルマを達成できなければカバの革で作った鞭で殴られます。

酷い場合には妻が連れ去られ、夫がノルマを達成するまで柱に縛り付けられ、衰弱するがままに放置される、ということも。

現地の保安員はこう厳命されていました。

「住民鎮圧に撃ってもいいが、貴重な弾丸は無駄にしないように」

そのため「銃弾を使ってきっちり撃った、無駄にはしていない」という証拠提出が求められました。

証拠とは、切り取った体の一部。具体的に言うと手首です。

手首を切られて血が吹き上がる、切り取った手首を籠詰めにして持ち歩く……そんな恐怖の光景が見られました。

きついノルマから逃げ出すため、敢えて手首を差しだす現地民も出てきました。

そんな時、ある司令官はこう言います。

「手首だと、女子供のものが混ざっていてもわからないだろう」

その後、司令官の元には男性の生殖器がびっしりと詰まった籠が届いたとか……。

さすがにキツい。効率を求めるあまり非効率になると言いますか、言葉を失うような所業です。

レオポルド二世は「あんまり酷いことするなよ」と一応は言っていたようです。

しかし、自分の無茶ぶりと貪欲さが刃となって、現地民を苦しめていることは無視を決め込んだわけです。

※続きは【次のページへ】をclick!