大河ドラマ『べらぼう』で一橋治済や松前道廣と親しくしている薩摩藩の島津重豪。

その初登場シーンは非常に印象的でした。

オランダ商館長から手に入れたワインを土産に一橋邸を訪れ、治済に美しいグラスで楽しむよう促し、いざ口につけようとすると……。

「くるくるなさらず!」

と、普段から二人が親しい仲であることを思わせながら、ワインの香りを楽しむ「スワリング」をするよう声をかけていたのです。

しかし、重豪が実際に飲むときに、香りを嗅ぐ仕草まではしていません。

つまりはスワリングの用途もわからぬまま“通”の仕草として、くるくる回す動きだけ身につけていたという設定なのでしょう。

それでもかなり開明的な姿は、幕末の名君として名高い島津斉彬を彷彿とさせます。

斉彬も後に【集成館事業】を手がけ、今日に至るまで薩摩名物である薩摩切子や芋焼酎を生み出してきましたが、そもそも重豪がそのロールモデルとされ、オランダかぶれの「蘭癖大名」として知られます。

では重豪とは実際どんな人物だったのか?

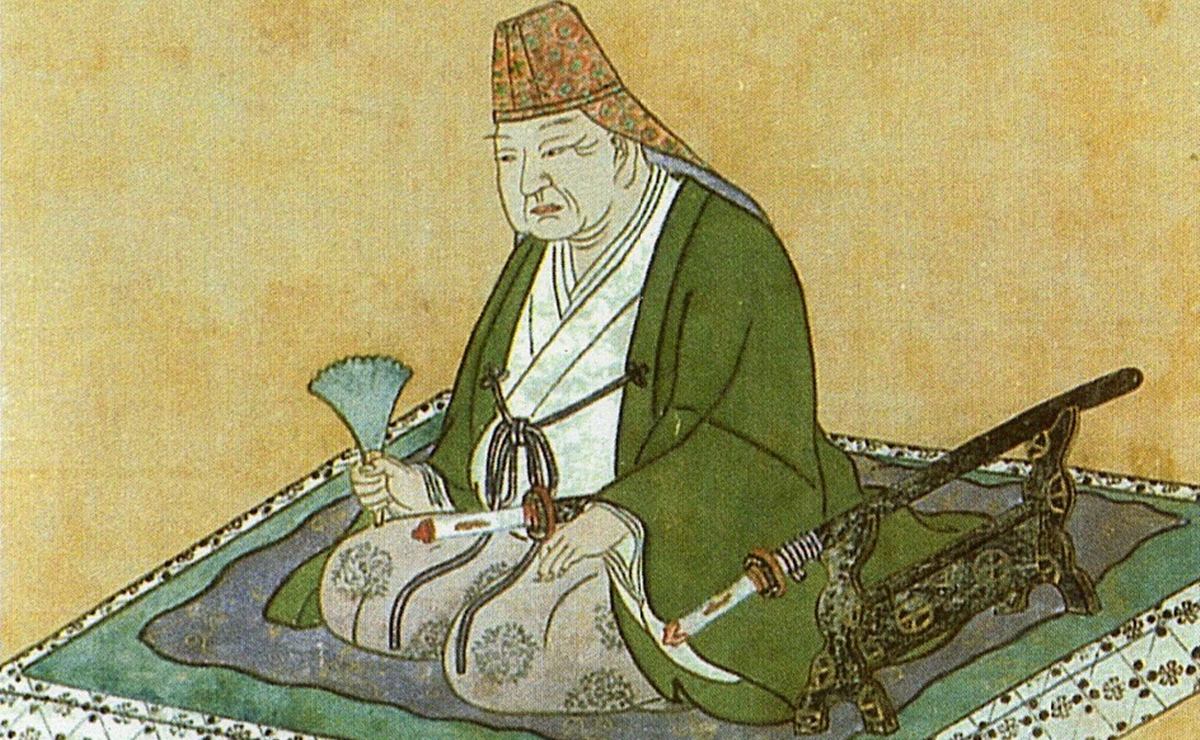

島津重豪/wikipediaより引用

当時の薩摩藩の事情を踏まえ、島津重豪の生涯を振り返ってみましょう。

薩摩のことを野蛮と見ていた重豪

島津家の薩摩藩は、戦国時代と幕末の雄々しさが印象的です。

「薩摩隼人」の気質も荒々しいものとされてきました。

江戸っ子たちも「薩摩藩邸のそばでは犬が消える」と噂していたとか。

生類憐れみの令以降、犬を食べることはタブーとして定着していながら、薩摩の者ならばそれでも食べると見なされていたことがわかります。

そうした姿と比べると『べらぼう』の島津重豪は洗練されていて、むしろ先進的な姿だと思えませんか。

これは実際その通りであり、都会的なセンスの持ち主である重豪は、自領薩摩のことを「あまりに野蛮だ」と見なしていたほどでした。

彼の時代ともなると、薩摩のお殿様像も変貌を遂げてゆきます。

藩主一人だけの話でもありません。

当時の薩摩藩は苦難の連続であり、変革の波に直面。

江戸中期ともなれば、どの大名家も財政難という厳しい現実に苦しんでおりましたが、薩摩藩の場合はより一層深刻な事態に陥っていたのでした。

吉宗最愛の竹姫、薩摩に輿入れを果たす

そんな薩摩藩ならではの特殊事情として「竹姫の輿入れ」があります。

『べらぼう』でも言及された8代将軍・徳川吉宗の養女のことであり、劇中では、出家後の浄岸院としての名前が出るだけで、十代将軍・徳川家治も顔を曇らせる存在でした。

徳川家治/wikipediaより引用

竹姫は島津重豪の祖母でもあり、彼の人生にも大きな影響を与えています。

重豪だけでなく、幕末までの薩摩藩、さらには幕府の命運まで変えたとも言える程の存在かもしれません。

竹姫は清閑寺熈定の娘として生まれました。綱吉の側室であった寿光院の姪であり、子のいない彼女の養女とされたのです。

しかし、これほどの出自となれば、縁談も華やかなものとなります。

竹姫はじめの許嫁は、親藩である会津藩藩主・松平正容の嫡子・久千代(正邦)でしたが、婚礼を待たずに久千代が夭折。

次の許嫁は有栖川宮正仁親王とされ、こちらも婚姻前に亡くなってしまいます。

すると8代・徳川吉宗の継室候補にもされたのですが、

徳川吉宗/wikipediaより引用

血縁はなくとも竹姫が5代・綱吉の養女であった立場から、倫理的に不道徳だとして見送られました。

そして二度も許嫁に先立たれたとなると、いくら名家の姫君でも“訳あり”と見なされておかしくはありません。

竹姫の容姿については「器量が優っているわけではない」と記録されており、遠回しに美形ではないと評されました。

しかし、不吉であるとか美貌ではないとか、そんなこと以上に将軍家ゆかりの姫ともなれば切実な問題があります。

彼女ほどの姫を迎えるならば、格式を整えねばならず、莫大な費用もかかってしまう。

そのため竹姫の嫁ぎ先選びは、とにかく難航したのです。

そこで白羽の矢がたったのが、大大名でありながら正室がいない薩摩藩5代当主・島津継豊でした。

確かに継豊には、正室はいません。

しかし、男子を産んだ江戸住まいの側室・於嘉久がいて、待遇も正室のように扱われている以上、将軍家相手の婚姻はどうにも気が進みません。

そこで吉宗は折れます。

於嘉久との間に生まれている男児を「世継ぎとしてもよい」と条件をつけたのです。

享保14年(1729年)、かくして曰くつきの竹姫が運搬だけでも三日かかったという大量の嫁入り道具と、大勢のお付きの者を伴い、島津家に輿入れします。

もしも竹姫が男児を産んだら、吉宗の言質はあっても後継者選びは揉めたかもしれません。

幸いと言えるのか、竹姫は女児だけを産みました。

竹姫は継豊の側室が生んだ宗信を養母として慈しみ、後継者争いは起きませんでした。

祖母・竹姫に愛された重豪

虚弱だった島津継豊が病のため政務ができなくなり、延享3年(1746年)、島津宗信に家督を譲り隠居します。

しかし、今度は宗信が寛延2年(1749年)に急死。

享年22という若さで、世継ぎがいないまま亡くなったため、弟の島津重年が7代藩主となります。

重年が藩主となった歳から遡ること4年前の延享2年(1745年)、当時は加治木島津家当主である重年に男子の善次郎が生まれました。

難産だったのか。産みの母である都美は、わずか19にして、この日のうちに命を落としています。

善次郎とは、すなわち後の島津重豪のこと。本稿では重豪で統一します。

4年後、父の島津重年が、兄である宗信の死により藩主を継ぐと、さらにその世継ぎとなったのが重豪でした。

まだ若い藩主だった父の重年は、おそるべき事態に対処することとなります。

【宝暦治水事件】です。

宝暦4年(1754年)2月から宝暦5年(1755年)にかけて、薩摩藩は暴れ龍のごとき木曽三川の治水事業に駆り出されました。

岐阜県輪之内町の薩摩堰治水神社内にある薩摩堰(大榑川洗堰)遺跡

大名家としてはこの上ない名誉ではありますが、幕府の二転三転する命令に苦しめられ、財政的にも多大な負担を課されたもので。

この難事業が進められていた宝暦4年(1754年)、重年と重豪は江戸に出府しました。

母のいない重豪と、歓迎されない輿入れとなった竹姫は、かくして出会うのです。

竹姫は孫である重豪を可愛がり、重豪は「将軍の養女が祖母」という誇りが心の中に培われたことでしょう。

そして翌宝暦5年(1755年)、前年から続いていた宝暦治水事件は、あまりに悲劇的な結末と共に終了となりました。

かかった諸経費は40万両で、切腹者がなんと51名。それだけでなく病死者も32名いました。

しかも、責任を取るべく、総奉行の平田靫負までもが作業小屋で腹を切ったのです。

享年51。表向きは病死とされましたが、自刃であった噂はたちまち広まってゆきます。

薩摩義士碑

このとき重年は病に伏せっていました。

しかし宝暦治水事件のことがその耳にも入ってしまい、心労のあまり命を落としてしまったとされます。

藩主となってから僅か6年、享年27でした。

あとに残された重豪は、両親を亡くしたまだ11歳の少年です。

彼は祖父の継豊を後見とし、島津家を継ぎます。

藩主の座には、90万両という莫大な借金もついてきました。

莫大な負債。

祖母から培われた自尊心。

溢れる好奇心と才知。

若き藩主重豪はかくして生まれたのでした。

学識は豊かな藩主のもと、財政は逼迫する

島津重豪は知識欲も生命力も旺盛な人物でした。

参勤交代の折は、欠かさず上方をおとずれ、数多の文化を吸収。

能狂言を好み、歌舞伎役者も藩邸に招くことがありました。

当時世界最高峰の国であった清からの知識吸収にも旺盛であり、そのための漢籍購入に金は惜しみません。

通商の可能性も学び「物流こそが財政を補う!」ということも学びました。

藩校である「造士館」はじめ学校を建設し、文武を学び、磨く場も設けました。

江戸期の造士館(三国名勝図会第二巻)/wikipediaより引用

薩摩藩士を磨きあげる優れた政策ばかりでしょう。

幕末の薩摩藩士たちが飛躍したのが単なる偶然ではなく、然るべきバックアップがあったことがわかりますね。

明和8年(1771年)には藩主自ら長崎を訪れました。

外様藩主が思いつきで実行できるようなことではなく、事前に幕閣中枢の田沼意次あたりからの許しがあってのことでしょう。

重豪はオランダ人や清人とも交流し、オランダ語や中国語まで話せるようになりました。

『べらぼう』初登場でワインをスワリングするよう勧め、オランダ語も披露していたのは史実準拠の姿だったんですね。

趣味にしても、鷹狩り、健康法、茶道、仏道など実に多種多様でした。

頭脳明晰で向上心に富み、好奇心旺盛――個人単位でみれば、それはもう素晴らしいばかりの資質です。

しかし、これが藩主となると大きな問題も生じてくるものでして……。

この英明な藩主の好奇心が、ただでさえ苦しくてギリギリだった薩摩の藩財政をさらに逼迫させるのです。

【宝暦治水事件】の傷も癒えない藩なのに、その頂に立つ殿様がこれでは勘定奉行からすれば悪夢そのものです。

大藩である薩摩藩は、江戸や京都で火災が発生するとその復興費用も出さねばならず、借金は膨れ上がるばかり。

重豪の金遣いの荒さ、派手な政策は、まさに【田沼時代】の代表的な例ですが、後にその対策に追われることとなってしまうのです。

『べらぼう』でえなりかずきさんが演じている松前藩主・松前道廣を覚えていらっしゃるでしょうか。

宴会の余興に自家の女房を桜の木に縛り付け、火縄銃で狙う――あまりにもショッキングな場面があり、同席していた重豪もこれを見て面白がっていたものです。

むろんドラマの演出でしょう。

しかし、あの姿からは「下で働く者たちの痛みなど考えず、己の楽しみを優先する」人物像が浮かんできましたよね。

なにより松前と薩摩の藩主が語り合っていたことが印象的です。

当時の薩摩は借金まみれでした。

収入を増大させねば、経営は追いつきません。

そこで薩摩藩では「黒糖地獄」の異名をとるほど厳しい黒糖栽培奨励を自領の島嶼部で進めておりました。

琉球経由の密貿易も、薩摩の必要悪扱いされることとなります。

お殿様の浪費のために民が搾取される――そんな近代的な悪の構図があの場面には集約されていたんですね。

薩摩藩を進歩させたさまざまな改革

江戸で竹姫に可愛がられ、上方や長崎で学んだ島津重豪にとって、薩摩の気風はあまりに田舎じみていて野蛮ですらありました。

藩政改革も遅れ、江戸や他藩ではとうに行われていたことがまだ手付かず――重豪は薩摩藩の政治を一気に進めるよう、改革に取り組みます。

33年間あった藩主としての治世は十分な長さでした。

以下のように、重豪が心身ともに頑健であればこそ実現できた改革といえます。

◆藩制度の整備

薩摩藩はその尚武の気風もあり、全国でも人口あたりの武士の比率が最も高い部類に入ります。時に煩雑になる組織を整備し直しました。

◆文治主義への転換

幕政では5代・綱吉の頃には転換されつつあった文治主義へと、薩摩も方向転換をはかります。

◆文化・教育施設の整備

文治主義を浸透させるには、教育の拡充は必須です。

湯島聖堂を手本とした聖堂、勉学を学ぶ造士館、天文学を学ぶ明時館を整備しました。

現在の湯島聖堂大成殿

◆武の奨励

文ばかり推奨するとなると、武をおろそかにするのではないかと不満が生じてきます。

重豪はその名の通り豪気に富んだ人物でもあり、この点をおろそかにしてはおりません。

聖堂とともに演武館も整備され、武士らしい文武両道実現を目指していたことがわかります。

◆書籍刊行

『べらぼう』の時代は、江戸での読書熱の高まりと、書籍刊行が描かれています。

この熱気は重豪によって薩摩にももたらされ、『島津国史』『南山俗語考』をはじめとする多数の書籍が刊行されました。

◆医療施設と体制の整備

江戸幕府中興の祖とされる8代・吉宗の功績として、医療施設と体制の整備があげられます。

朝鮮人参はじめとする薬草の栽培が広まり、全国各地で医療が底上げされたのです。多くのものが薬を入手できるようになったことは、吉宗の仁政筆頭にあげられます。

薩摩藩では重豪が医学院と薬園整備を成し遂げたのです。

このように様々な改革を成し遂げた重豪ですが、時には挫折もあります。

経済振興のため、芸者や打ち上げ花火を城下で解禁したところ、藩士までもはしゃぎすぎて規制に転じたこともあります。

そうした失敗もありましたが、こうして見てくると重豪こそ薩摩の歴史を形成したことは紛れもないとわかります。

薩摩に暗君なし――とはよく言われますが、そんな中でも治世が長く、文武両道だった重豪はひときわ強い輝きを放っています。

まさに薩摩藩中興の祖と呼べる存在でした。

しかし……。

一橋と島津の縁

『べらぼう』の劇中で田沼意次が、一橋治済と島津重豪ら外様大名の距離の近さを家治に語る場面がありました。

そんなものは知れたことだと返す家治。

実際に島津家と一橋家は、竹姫を間に挟んで複雑な糸のように縁が絡んでいました。

治済の父である一橋家初代・宗尹(むねただ)は、娘の保姫と重豪の縁談を竹姫に持ち込みました。

これには9代将軍・徳川家重も賛同。

保姫は夭折し、重豪は継室や側室を迎えることとなりますが、実に縁が深いのです。

保姫の兄には一橋治済がいて、一橋治済は島津重豪と義兄弟になります。

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

通りで仲が良いわけですよね。

しかも薩摩と一橋の縁は、さらに深まります。

一橋治済の子である豊千代と、重豪の子の茂姫が婚約したのです。いとこ同士の縁談ですね。

10代将軍・家治の世継ぎである家基が急死し、一橋治済の子である豊千代が11代将軍・徳川家斉に決まると、これが重大な懸案事項となります。

3代・家光以降、宮家もしくは五摂家の姫出身者と限られてきました。

それが外様大名家出身の御台所を迎えたら、外戚として政治介入される危険性が出てきます。

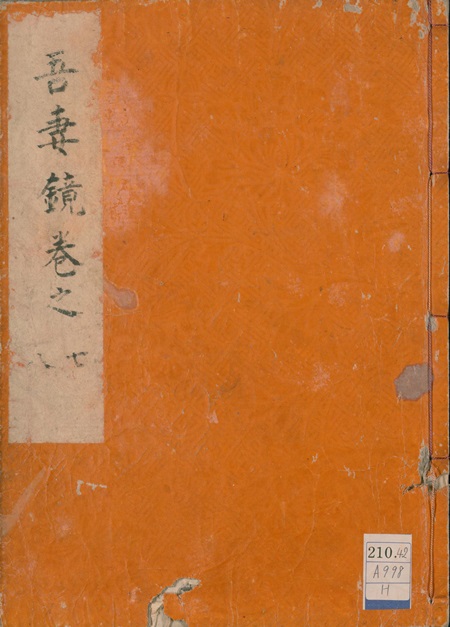

『吾妻鏡』を熟読し、北条家が源氏を乗っ取った過程を知る徳川家康は、そんなリスクを避けるために、大名家出身の御台所は避けたかったのでしょう。

しかしそれが崩され始めました。

吾妻鏡(1626年江戸時代の写本)/国立国会図書館蔵

偶然か、必然か。

家光以降、西から下ってきた御台所は世継ぎの母となることはなく、将軍家は外戚の介入を受けることはありませんでした。

父母両方の血統を重視する【双系制】から【父系制】へ以降が成し遂げられたといえます。

そのことを、一橋と薩摩は破りかねない縁談を勧めてしまっている。

厄介なことに、竹姫がこれを決めたとなると無理も通ってしまうのです。

かくして島津重豪は、将軍の岳父となるという異例の栄誉に浴することとなります。

幼い将軍の岳父である重豪は「下馬将軍」とまで称されたのでした。

将軍岳父となり、隠居後も剛腕を振るう重豪

島津重豪と島津の運命が大きく変わってゆきます。

天明6年(1786年)に徳川家治が亡くなると、田沼意次も失脚。

徳川家治(左)と田沼意次/wikipediaより引用

田沼と親しかった重豪にも厳しい目が向けられます。

しかも外様大名の藩主が新将軍の岳父という立場にいるのは外戚関係が露骨であり、そのままで居ることは厳しいものとなりました。

そこで重豪は天明7年(1787年)、隠居という道を選びます。

といっても完全に引退するわけでもありません。跡を継いだ島津斉宣はまだ若く、重豪も43歳でまだまだ十分に働ける。重豪の意見を軽んじることなど、できるはずもありません。

藩主後見を退いてからすらも、皆が重豪の動向に気遣い続けます。

薩摩の家格も上がっています。

重豪本人は薩摩より江戸が肌に合っておりい、江戸の屋敷を増築すると、寛政12年(1800年)、重豪は剃髪し名を「栄翁」と改めました。

ここであまりにも長い隠居生活を気ままに過ごします。

実に38年間――といってもそこは重豪ですから何もしてないはずはなく、文化事業に手を出し、自邸には西洋風の葡萄棚を作り、さらには中国風の関帝廟まで作らせるほど、金遣いの荒さは治まりません。

重豪個人だけでなく、島津家の借金もさらに増える宿命を抱えます。

将軍の御台所を輩出し、家格が頭ひとつ飛び抜けた薩摩家には、縁談も多数持ち込まれることになったのです。

大大名家の格式を保つ婚儀のためには、当然のことながら出費が嵩んでゆきます。

薩摩藩は高い格式と引き換えに、膨れ上がる借金を抱えたのです。

次の藩主である島津斉宣は、先代までに膨れ上がった借金返済に取り組まねばなりません。

島津斉宣/wikipediaより引用

しかし、時にそれは先代重豪の改革を否定することにも繋がります。

文化5年(1808年)から翌6年(1809年)にかけて発生した【近思録崩れ】について、遠因は重豪時代に破綻した財政をいかにして立て直すかという点にありました。

重豪には側室が複数おり、これも権力闘争の火種となります。

側室関連の人脈と、重豪路線を否定しかねない政治改革の中身を知った重豪は怒りを炸裂させます。

結果、藩内の政治闘争であった【近思録崩れ】では犠牲者が増えてしまう。

斉宣の意を受けて改革に挑んでいたものたちは「近思録党」とされ、処断されました。

そして文化6年(1809年)、己の手足たる臣を失った斉宣は、失意のうちに37という若さで隠居。

まだ19の島津斉興に家督を譲るのです。

重豪は、若き藩主後見にまたも意欲を見せてきます。薩摩に戻り、文政3年(1820年)まで後見を務めるのです。

膨れ上がった負債は次代以降にのしかかる

代替わりしても、薩摩藩の財政は赤字が増え続けるばかり。

依然として力を持つ島津重豪にも、そのことが頭痛の種として残っていました。

文政10年(1827年)、破綻した財政を立て直すべく、重豪は調所広郷を登用します。

この広郷が、重豪の期待に応じ、財政の立て直しを進めてまいります。

文政9年(1826年)に重豪と会見したシーボルトは、その溢れんばかりの生命力を驚きとともに記し、当時82歳であった彼のことを「65歳以上には見えない」としています。

彼の生命力があればこそ、最晩年まで目を光らせることができたのでしょう。

そして天保4年(1833年)、重豪は莫大な借金を薩摩に残したまま、世を去ったのでした。

享年89。

驚異的な長寿はよいのですが、重豪が藩主になったとき90万両だった借金は500万両にまで膨らんでいました。

重豪はしばしば、幕末の名君とされる島津斉彬のロールモデルとされます。

島津斉彬/wikipediaより引用

政策だけでなく、婚姻についても重豪と同じ前例を引き継いでいます。

斉彬は、13代将軍・徳川家定の正室として、島津の姫を送り込むこととしました。ご存知、篤姫です。

その後、斉彬は志半ばにして亡くなるも、薩摩藩が明治維新を成し遂げると、斉彬の偉大なる先例であった重豪も時代を先取りした英傑として印象付けられてゆきました。

しかし、明治維新からすでに150年以上が経過しています。

島津重豪を肯定ありきで評価するのは誤った姿勢でしょう。

彼は博愛精神に富んでいたとも評されます。

しかし、藩財政を悪化させ、領民を搾取することで補っていたことは、擁護できない歴史的な罪とも言える。

『べらぼう』で松前道廣や一橋治済と共に人の命を虫ケラのように扱う場面が描かれたことは、そうした時代の流れの象徴と言えるのかもしれません。

実に意義深い場面といえるのではないでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由

続きを見る

-

『べらぼう』えなりかずき演じる松前道廣は一体何者だ?冷酷の藩主像を史実から考察

続きを見る

-

『べらぼう』眞島秀和が演じる将軍・徳川家治~史実ではどんな人物だったのか?

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

幕末薩摩の躍進を支え現代にも息づく集成館事業~島津斉彬はどう推し進めたか

続きを見る

【参考文献】

芳即正『島津斉彬 (人物叢書 新装版)』(→amazon)

須田慎太郎『島津と武家史』(下)(→amazon)

他