歴史や美術の授業で習い、日本人なら誰しもすぐにピンとくる浮世絵――。

喜多川歌麿の『ポッピンを吹く娘』。

葛飾北斎の『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』。

歌川広重の『名所江戸百景 亀戸梅屋舗』。

数多の馴染み深い作品があり、開国以来、外国人にも支持され、現在は浅草の仲見世通りをはじめ、ユニクロでも浮世絵Tシャツが売られているほどです。

今年は大河ドラマ『べらぼう』の放送もあり、さらに身近な存在となってきましたが、日本にいれば当たり前すぎるゆえか、かえって理解が曖昧な部分があるかもしれません。

例えば浮世絵にはどんな種類があるのか?

『ポッピンを吹く娘』喜多川歌麿/wikipediaより引用

そう聞かれて即答できる方は、やはり一部のファンの方だけでしょう。

そこで本記事では、浮世絵の基礎知識として“ジャンル”を確認。

「どうやって作られるか?」という制作工程は以下の記事に任せ(本記事末にもリンクあり)、

-

浮世絵は実際どんな手順で作られていたか|絵師以外の版元や職人も超重要!

続きを見る

さっそく本題へ参りましょう。

浮世絵最大手ジャンルは何だ?

冒頭に挙げた浮世絵の代表三作品――葛飾北斎と歌川広重は実は後発です。

確かに二人は【風景画】という後発ジャンルを定着させたパイオニアですが、例えば歌川広重は、数多いる歌川派の中でなかなか芽が出ず、人気は伸び悩んでいました。

三代目歌川豊国による歌川広重の死絵/wikipediaより引用

なぜか?

浮世絵の最大手ジャンルである【美人画】や【役者絵】がイマイチ冴えなかったのです。

後年、風景画で名を成してからはこうしたジャンルも再注目されましたが、当初は埋没気味。

なぜなら浮世絵は、江戸っ子の需要が何より大事な芸術だったからです。

ヨーロッパでは王侯貴族が肖像画を描かせていた同時期に、江戸の版元は庶民の需要を嗅ぎ取り、絵師に発注していました。

大河ドラマ『べらぼう』で蔦屋重三郎が母のつよに髪結をしてもらっているときのこと。普段は店でやってもらい、そこで市井の情報、つまりは江戸っ子の需要を探っていることが描かれていましたね。

なんせ浮世絵は、庶民が気軽に買えて、手元で眺めて楽しむためにある。

ファッションの参考にもなる。いわば雑誌グラビアとか、クリアファイルのような、気軽なエンタメだったのです。

需要という点では、カレンダーとも似ているかもしれません。当時は凝った絵入りの暦を作り、飾ることも流行していました。

皆さんも、部屋の中にポスターやチラシ、あるいは雑誌の切り抜きや表紙などを貼った経験はございませんか?

それを想像していただくと「浮世絵だったらどんなジャンルがよいか?」と自然に思いを巡らせることができると思います。

広重の絵のような絶景も確かに良い。

しかし、見ているだけでワクワクする“推し”ならばもっと良い!

そんな需要は今も昔も変わらないことから、 浮世絵最大の売れ筋は【美人画】と【役者絵】でした。

喜多川歌麿『寛政三美人』/wikipediaより引用

美人画:憧れの美人を手元に置きたい!

浮世絵の美人画は、日本らしい特徴があります。

例えばヨーロッパのルネサンス時代、リアルな美女の絵が解禁されると、あくまで「神話の女神」というアリバイのもとで様々な絵画が制作されました。

表向きは、物語上の人物であるとか、あくまで風俗を描くものだとか言いながら、おおっぴらに「美人が見たい!」とはなかなか言えない、そんな建前はあったものです。

「んなこたぁ知ったこっちゃねぇ!」

それで通じるのが浮世絵です。

美人画でオールタイムベストといえるのが「吉原の遊女」でした。

『べらぼう』の主役である蔦屋重三郎は、吉原で生まれ育ったことが特徴です。美人画なら任せろと自信を抱いていても何の不思議はないでしょう。

浮世絵の美男美女を描いた作品は、異性だけが楽しんでいたわけでもありません。

ファッションカタログとしても活用できます。

町ゆく娘、いなせなおかみ、武家の奥方などなど、様々な立場の女性が、しゃれた装いを見ていました。

頭身の高いスラリとした美女が、凝った着物の柄を見せる鳥居清長や鳥文斎栄之の作品は、江戸のオシャレに欠かせない作品だと伝わってきます。

さらにはファッショングラビアとしての役割は、スポンサー需要も見込めます。『べらぼう』で蔦屋重三郎がしばしば口にする【入銀】です。

絵に描かれたファッションを再現したいなら、あの店に行けばよいと宣伝するわけです。現代のファッション誌と同じ役割があるわけですね。

浮世絵は江戸土産の定番でもありました。地方の人々はじっと見て、江戸の流行に憧れたことでしょう。

そんな美人画は、江戸のトレンドや世相を映す鏡でもあります。

浮世絵ってみんな同じ顔じゃん――というのは暴論でしょう。

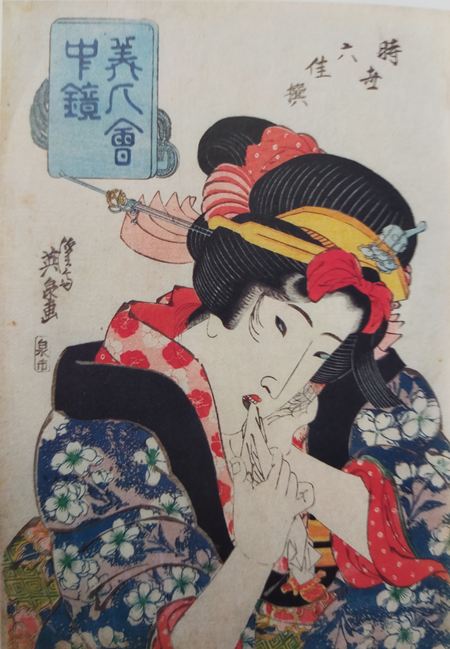

鈴木春信の“ほっそりと儚げな美少女”と、渓斎英泉の“挑むような目つきの女性”では、同じ美人画でもまるでタッチが違います。

『雨夜の宮詣 笠森おせん』鈴木春信画/wikipediaより引用

『美人会中鏡 時世六佳撰』渓斎英泉画/wikipediaより引用

むろん、同じ顔と言いたくなる気持ちも、わからなくはありません。

一種の理想化した美女を描いているためか、トレンドを踏まえた似た顔つきにはなってしまう。

そんなお約束に風穴を開けたのが喜多川歌麿でした。

実在した美人の特徴をそれとなく入れ込んだ【大首絵】というバストアップ路線は、美人画の定義を塗り替えたのです。

それまでの男性購入者は「ヘェ……こういう美女がいるんだな」で終わりました。

それが歌麿は「会いに行ける水茶屋のあの子」を展開したものだからたまらない。

「おひさちゃーーーん! こっち向いてぇええ!」

喜多川歌麿『高島屋おひさ』/wikipediaより引用

と、店に男性が押しかけ、過激な「推し活」が社会問題と化し、幕府も苦い顔をすることになります。

『べらぼう』では、耕書堂の滝沢瑣吉(曲亭馬琴)がその先頭に立ってはしゃいでいましたね。

彼が全くモテてる様子がないのはさておき、次は【役者絵】を見てまいりましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!