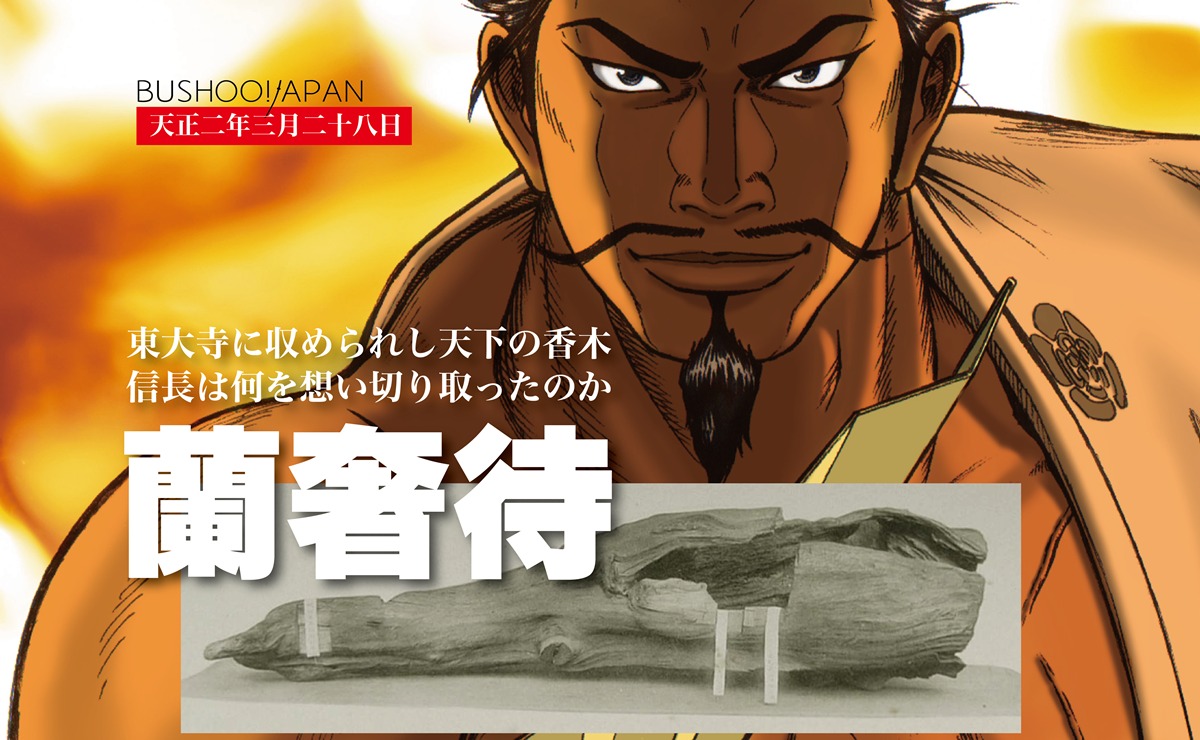

大河ドラマ『麒麟がくる』にも登場した蘭奢待(らんじゃたい)。

東大寺正倉院に納められている香木であり、金銭的価値に換算できるとしたら、おそらく日本一高価な名香でしょう。

天下一の名香として知られる蘭奢待/wikipediaより引用

庶民はおろか、数多の権力者でもその香りを楽しめたものはわずかであり、何やら秘密めいた雰囲気も漂わせています。

その権力者の一人が織田信長でした。

いったい信長はどのようにして香りを楽しんだのか?

天正二年(1574年)3月28日に東大寺から信長の前に運び込まれた蘭奢待を『信長公記』の記録をベースにしながら振り返ってみます。

名香「蘭奢待」正式名称は「黄熟香」

天正二年(1574年)3月12日、信長は京都へ出発しました。

途中、佐和山に2~3日宿泊していますが、このときは特になにもなかったようで、『信長公記』には特記されていません。

この時期の佐和山城主は丹羽長秀の可能性が高いため、近江の状況確認や近況報告などを話し合っていたのでしょうか。

丹羽長秀/wikipediaより引用

3月16日は永原(野州市)に宿泊し、翌17日に志那(草津市)→坂本(大津市)のルートで琵琶湖を渡って入京。

「今回は初めて、相国寺(京都市上京区)で宿泊した」とあります。

正確な日付は書かれていませんが、ここで信長は東大寺正倉院に収められている名香・蘭奢待の切り取りを朝廷に願い出ました。

正式名称を「黄熟香(おうじゅくこう)」という、日本最大の香木です。

その成分から沈香(じんこう)という香木の最高級品“伽羅(きゃら)”に分類されており、香りの良さと大きさも申し分なく(重さ11.6kg)、「天下一の香木」とされていました。

「蘭奢待」というのは、保管場所である東大寺の名を漢字それぞれの中に秘めた、いわゆる雅号です。

「東」→蘭

「大」→奢

「寺」→待

伽羅の香は1gあたり数万円という値も

沈香の産地は東南アジア全域です。

ただし、伽羅と呼ばれる質のものは、現在のベトナム……のさらにごく一部でしか算出できません。

理由は、沈香という香木の成り立ちによります。

この木は雨風や病気、害虫などに対する防御反応として樹脂を出すのですが、これが固まった後に長い時間をかけて変質すると熱したときに良い香りを放つようになり、香木としての価値が生まれるのです。

ベトナム付近は標高差が激しいエリアも多く、また台風の被害も毎年のように受けていますから、香木となる木が傷つく頻度も高い。

結果、伽羅と呼べる質になる……という仕組みと考えられています。

また、同じ一本の木でも、樹脂の浸透具合など部分ごとに香りが変わるため「伽羅」と呼べる質のものは貴重。

現代でも、伽羅の香は1gあたり数万円というお値段がするほどです。

蘭奢待そのものは信長以外にもときの権力者が切り取っており、足利義満・義教・義政、土岐頼武などが許可をとっていました。

信長より後の時代だと、明治天皇も切り取ったことがあります。

近年の調査では「50回程度は切り取られただろう」と推測され、記録として確実なのは足利義政・織田信長・明治天皇の三人だけでした。

東大寺へは使者を派遣している

このように非常に貴重な蘭奢待。

朝廷と概ね良好な関係だったと思われる信長でも、勅許を得るまでには時間がかかったようです。

3月26日になって、ようやく公家の日野輝資・飛鳥井雅教が勅使となり、蘭奢待が収められている東大寺へ切り取り許可の綸旨が伝わりました。

当時の手紙には次のように記されています。

「就信長南都下向之儀 蘭奢待拝見之望被申入之処」

【意訳】ついに信長が奈良にやって来た。蘭奢待を見たいと申し入れしてきた

そして翌27日。

信長は奈良の多聞城へ移動し、蘭奢待を持ってこさせて切り取ることにしました。

なぜ直接東大寺へ出向かなかったのか?

というと、正倉院には蘭奢待の他に、聖武天皇や光明皇后に関する品をはじめとした品が多く納められていて「そんな場所に立ち入るのは畏れ多い」という理由だったようです。

聖武天皇/wikipediaより引用

そのため蘭奢待を運ぶ特使として、複数の武将を東大寺へ向かわせています。

顔ぶれがまた豪華なものでした。

・塙直政

・菅屋長頼

・佐久間信盛

・柴田勝家

・丹羽長秀

・蜂屋頼隆

・荒木村重

・武井夕庵

・松井友閑

・津田信澄

織田家の二大家老である信盛と勝家だけでなく、古参の長秀や頼隆、親族の信澄、文化人の夕庵や友閑などが勢揃い。

当時の情勢を考えれば、少々豪勢すぎるほどです。

柴田勝家(左)と佐久間信盛/wikipediaより引用

以下の話(『信長公記』106&107話)で見た通り

-

勝頼に包囲されたもう一つの明智城|信長公記第107話

続きを見る

-

信長に従った前波吉継が自害 越前一揆が始まった|信長公記第106話

続きを見る

織田家では、少し前に北陸や美濃で騒動が起きたばかりですから、特使をやらせるより、そちらに備えさせたほうがよさそうな人物もいますよね。

実は皇室や公家、寺社に対して礼節を欠くことがなかった信長なりの対応。

この一件からも垣間見えます。

先例に倣い一寸八分を切り取った

3月28日の辰の刻(午前8時頃)に東大寺の蔵が開かれ、信長の特使たちは、長持に入った蘭奢待を多聞城へ運び入れました。

信長は先例に倣い、蘭奢待を一寸八分(約5.5cm)ほど切り取らせます。

東大寺側の記録では「一寸四方(一辺が約3cmの正方形)を二個切り取った」となっており、少々異なりますが……合計すれば、大きさに大差ありませんね。

信長はこの後、自分が切り取った蘭奢待の一部を正親町天皇に献上していますので、その分を称して「二箇所切り取った」と記録したのでしょうか。

正親町天皇と織田信長/wikipediaより引用

ちなみに、正親町天皇に献上されたほうは、その後、毛利輝元などに分け与えられています。

「人からもらったものをさらに別の人に」というのは、現代人からするとなんだか微妙な気持ちになるかもしれませんが、皇室や公家の間ではよくあることだったようです。

明治時代の女官の追想録にも「贈答品は”贈った”という事実が大事なので、いただいた絹などをそのまま他の人に贈ることもあった」という記述があります。

閑話休題。

信長は、このとき供をした御馬廻衆にも「後々の話の種に、見ておくがいい」といい、蘭奢待を見ることを許したとか。

なんだか尊大にも見えますが、天皇の勅許がなければ見ることもできないようなものなので、ここは優しさといっても良さそうです。

一宮市の真清田神社にも一部が奉納

その後は、手元に残した蘭奢待を茶会で焚いたり、千利休や今井宗久といった茶人に分け与えたり、信長はかなり気前よく振る舞ったようです。

長谷川等伯が描いた千利休像/wikipediaより引用

一部がさらに流れ流れて、真清田神社(ますみだじんじゃ・愛知県一宮市)に奉納され、現在も宝物館に展示。

蘭奢待の切り取りについて

「信長が自分の力を誇示するため、強引に天皇と東大寺を脅して切り取ったんだ!」

と指摘する方もおられるようですが、きちんと正規の手続きをしていますし、天皇にも献上しているのですがら、特に問題はなさそうです。

本当に権力を誇示するだけなら、もっと乱暴なやり方をしていたでしょう。

これまで世間の目を気にした行動も見せている信長ですから、そこまで計算していたのかもしれませんが。

明治天皇は「古めきしずか」と表現

この世に2つとない香木……となると、読み手としては香りも気になりますよね。

実は、香りに関する記述は信長公記にはありません。

熱する前の香木はほとんど香りを放たないため、切り取った日の信長や御馬廻衆は香りを楽しんだのではなく、世の中に2つとない珍品として、蘭奢待を眺めたと思われます。

前述の茶会の記録にでも、それらしきことが出ていればいいのですが……特にないようです。

あまりにも良い香り過ぎて、表現するのが難しかったのでしょうか。

明治天皇は「古めきしずか」と表現されたそうですが、何となく分かるような、わからないような……。

明治天皇/wikipediaより引用

普通の伽羅であれば一般人でも手に入りますので、それを嗅いで想像するくらいしかできませんね。

毎年秋に行われている正倉院展で、十数年に一度くらいのスパンで蘭奢待が展示されることがあるようです。

ご興味のある方はこちらから正倉院展公式サイトチェックしてみるのもいいかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

明智光秀の生涯|ドラマのような生涯を駆け抜けたのか?謎多き一生を振り返る

続きを見る

-

柴田勝家の生涯|織田家を支えた猛将「鬼柴田」はなぜ秀吉に敗れたか

続きを見る

-

佐久間信盛の生涯|なぜ織田家の重臣は信長に追放されたのか?退き佐久間の末路

続きを見る

-

丹羽長秀の生涯|織田家に欠かせない重臣は「米五郎左」と呼ばれ安土城も普請

続きを見る

参考文献

- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)

書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)

出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)

書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)

出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)

出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)

書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |

Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)

書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |

Amazon: 商品ページ