明治四年(1871年)3月28日は、長州藩主・毛利敬親(たかちか)が亡くなった日です。

またの名を毛利慶親(よしちか)と言い、実質的に最後の長州藩主なわけですが、幕末の話題で彼の名が出てくることはほとんどありません。

長州といえば倒幕派代表格であったにもかかわらず、なぜそのトップの影がこんなにも薄いのか。

敬親の生涯を追いかけながら考えてみましょう。

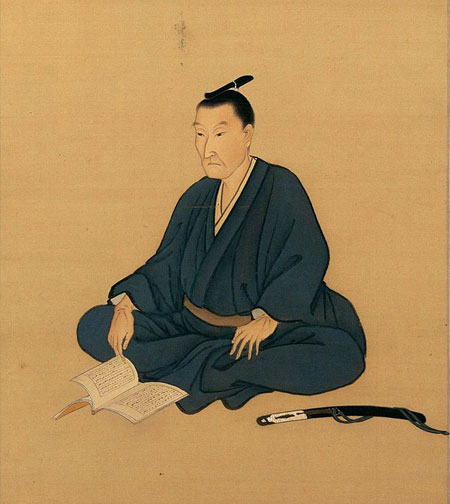

毛利敬親/Wikipediaより引用

毛利家一門・福原房昌の長男として生まれた

毛利敬親は、毛利家一門・福原房昌の長男として生まれました。

父が十一代藩主になったのですが、父の養子である毛利斉広のほうが先に藩主の座を継いでいます。

その斉広も藩主になって、わずか20日という記録的な早さで亡くなってしまったため、敬親が17歳で藩主を継ぐことになりました。

毛利斉広/wikipediaより引用

敬親自身も藩主になる三ヶ月ほど前に、萩藩ができて以来の大洪水に遭遇という苦労ぶり。

気の弱い人だったらこの時点で「わしは藩主になんぞなりとうなかった!」とか言って出家でもしそうですね。

しかし、敬親は逃げませんでした。

長州藩も江戸時代の例にもれず、多大な借金があったため、まずは藩政改革に取り組みます。

お約束の質素倹約を始め、金融政策などは臣下に任せました。

また、江戸に藩校を作ったり、練兵を行ったり、文武両面で藩を立て直そうと試みたのです。

松陰や高杉、大村などを輩出

一方、実務については「そうせい候」と呼ばれるほど部下に任せてノータッチでした。

どんな家臣から何を提言されても、毛利敬親が「そうせい」としか言わなかったから……というアダ名だそうです。

ただし、彼の部下を選ぶ目が確かだったことも事実。

吉田松陰や高杉晋作、大村益次郎など、長州の優秀な人物はだいたい敬親に見出されていたのでした。

吉田松陰/wikipediaより引用

後年、「藩内の佐幕派・攘夷派どちらとも対立しないためだった」とか「そうしていなければ自分は暗殺されていただろう」と言っていたそうなので、一応考えあっての事だったようです。

実際に、家老のうち佐幕派だった人が尊皇派によって処刑されたこともありますし。

もし幕末の状況下で藩主が立て続けに早死していたら、毛利家がお取り潰しになっていたかもしれません。

その場合、新しい藩主が来ても藩内は落ち着かず、薩長同盟どころではなかったでしょう。

薩摩は兵数や武器を補うためにイギリスへさらに接近し、幕府にはフランスがより肩入れするなど、下手をすれば戊辰戦争にもっと外国が介入する……なんてこともあったかもしれません。

かなり大げさな仮定ではありますが、ありえなくもなさそうですよね。

幕末の名君とされる島津斉彬や、徳川斉昭には暗殺説もあるぐらいです。

出過ぎまいとした敬親の判断は正しかった……と見ることもできます。

※続きは【次のページへ】をclick!