できることなら毎日たくさん拝んでいたい肖像画――それがお財布の中の福沢諭吉でしょう。

なんて答えると、まるで笑点の大喜利ですが、不思議なことに「1万円札に描かれるほど偉いのはナゼ?」と問われると、これが案外答えにくい人物なんですよね。

慶應義塾を設立したのは知っている。

学問をススメた人ってのも何となく頭に入っている。

されど、お札になるまでなのか?

そう考えると、早稲田の大隈重信だって、同志社の新島襄だってよいのでは?という思いも湧いてきたり。

しかし、福沢諭吉のエピソードを聞くと、爽やかな慶応ボーイのイメージとは真逆の人物だったりして非常に興味をそそられたりします。

果たして彼は1万円札に相応しい偉人なのか。

明治34年(1901年)2月3日が命日となる、その生涯を追ってみましょう。

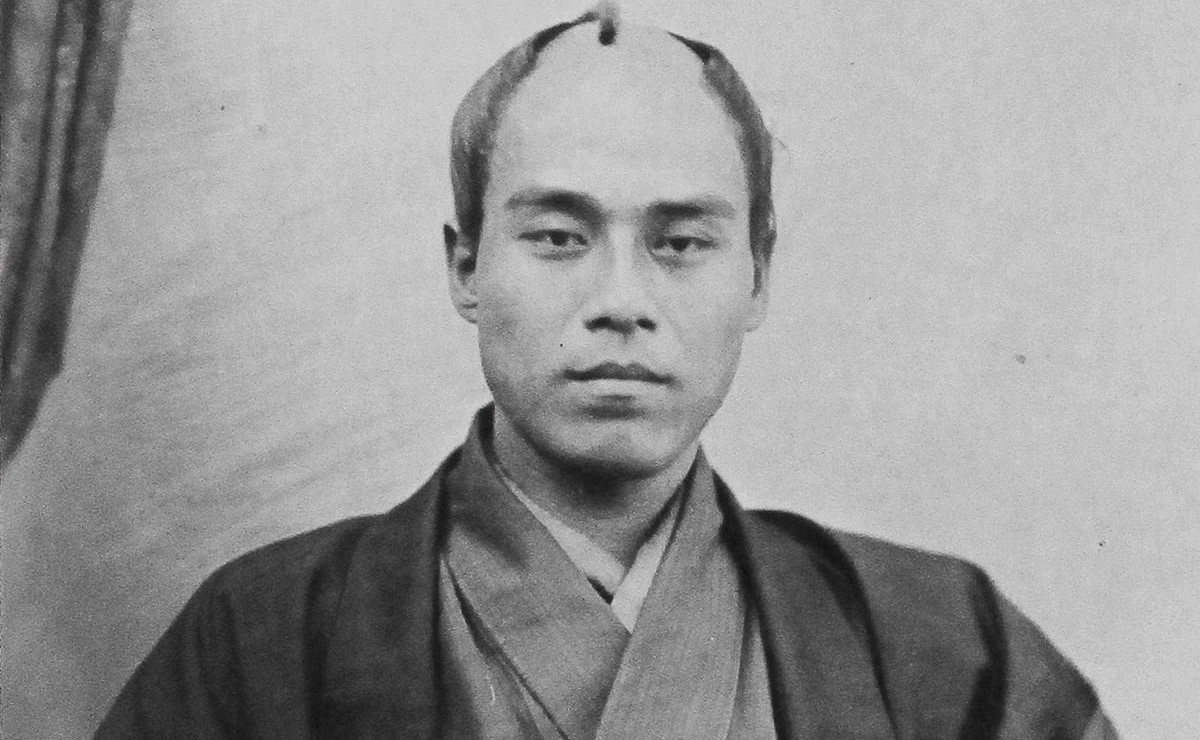

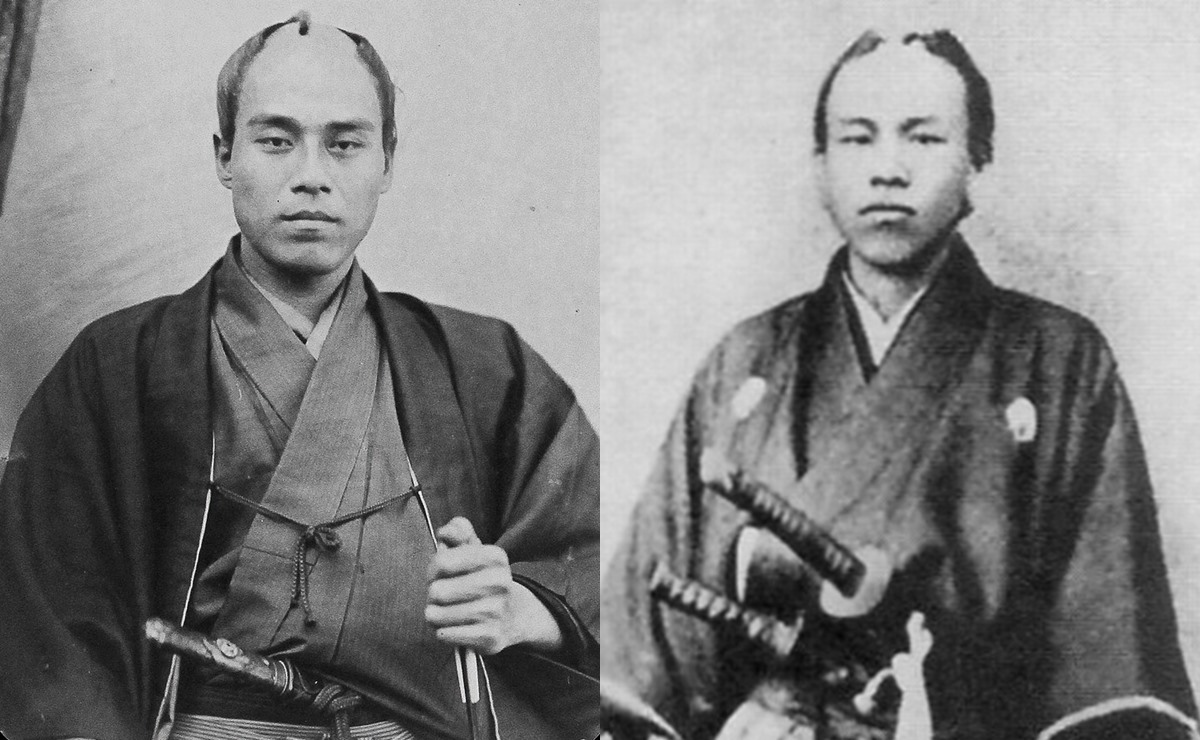

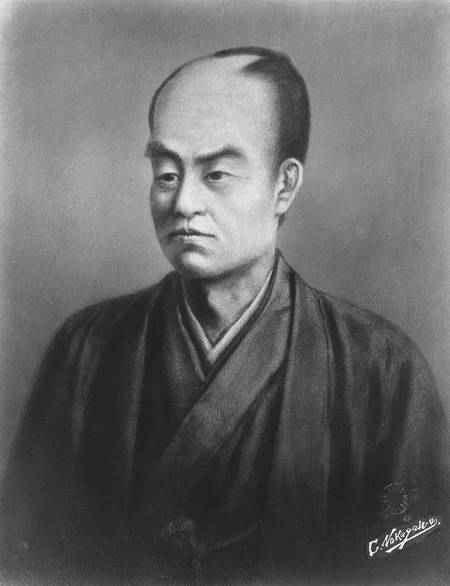

武士時代の福沢諭吉(左)と大隈重信/wikipediaより引用

あの蘭癖大名・島津重豪の孫が藩主にいた

天保5年(1835年)、大坂は中津藩の蔵屋敷。

福沢諭吉は、中津藩士・福沢百助と妻・順の二男として生まれました。

後にアメリカ留学し、西洋の知識を積極的に吸収する福沢には、実は生まれからそういう環境にありまして。

主君にあたる当時の中津藩主・奥平昌猷(おくだいら まさみち)は、薩摩藩の蘭癖大名・島津重豪の孫にあたる人物だったのです。

蛙の子は蛙というやつでしょうか。

昌猷の父・昌高も蘭癖大名として有名であり、さらに遡った中津3代藩主・奥平昌鹿(1744-1780)は『解体新書』の翻訳者・前野良沢を高く評価した人物でもあります。

2018年のNHK新春時代劇『風雲児達たち』では、栗原英雄さんが昌鹿を演じていましたね。

そんな環境にあった中津藩で、父・百助は出世できず、福沢がまだ2才のころ下級藩士のまま世を去りました。

「藩閥政治は親の敵」

後に福沢はこう書き残し、父の無念を振り返っています。

福沢諭吉生誕地(中津藩蔵屋敷跡)の記念碑/photo by Inoue-hiro wikipediaより引用

蘭学を学ぶ

九州・中津藩は、日本の玄関口ともいえる長崎からも地理的に近い場所です。

藩全体に、蘭学を学びやすい空気がありました。

もちろん福沢も武士の子です。剣術や儒学も学びました。

しかし、彼の人生を決めたのは、やはり蘭学。

早くから親しんでいた福沢諭吉は、黒船来航の翌年・嘉永7年(1854年)に長崎へ遊学することとなります。

翌年には大阪に戻り、適塾に入門。

黒船来航以来、各地で蘭学熱が高まっている時期のことです。

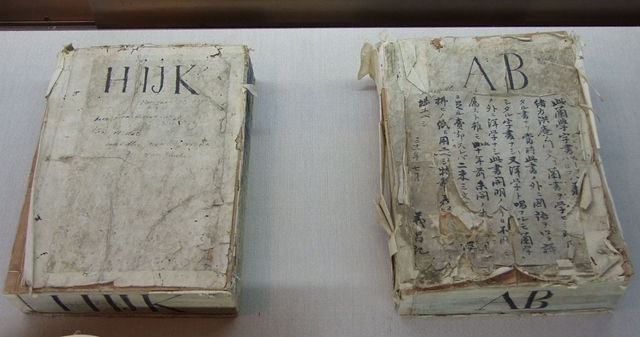

このころ、塾生の間で人気のアルバイトが蘭和対訳辞書『ドゥーフ・ハルマ』の筆写でした。

勝海舟も同様の手段で生活費を稼いだように、蘭学熱の高まる福沢にとってもキツいながら割のいいアルバイトであったようです。

適塾での福沢は、科学や理科の実験に夢中になっていました。

情熱に燃え、探究心旺盛な若者がわいわいと学ぶ――智の梁山泊といったところですね。

そこで学問に夢中になっていた福沢ですが、そのうちに兄を失い、家督を継ぐこととなります。

本来ならば中津藩士としての務めを果たさねばならない場面。

しかし、中津藩は前野良沢の例を見ればわかる通り、蘭学を学ぶことを優先してもよい藩でした。

福沢の勉学は続きます。

黒船来航で熱気高まる江戸へ

ちょうどそのころ中津藩では、江戸で蘭学塾を開くことになりなりました。

福沢諭吉も、その計画に参加。

黒船が来航してからというもの、老中・阿部正弘は人材登用や蘭学を重視しており、中津藩もこの流れに乗ったのであります。

蘭学熱高まる江戸で、福沢はその中心地といえる蘭方医・7代目桂川甫周の家に出入りすることになりました。

ドラマ『風雲児たち』で迫田孝也さんが演じたのは4代目です。

後の大村益次郎こと村田蔵六らも出入りする桂川家で、福沢もさぞや刺激を受けたことでしょう。

大村益次郎/国立国会図書館蔵

福沢は、蘭学でも事足りないことを悟ります。

横浜の外国人居留地で見かけた文字が、まるで理解できなかったのです。

オランダは小国に過ぎず、今世界を動かしている列強には入っていない――それを福沢は痛感しました。

これからはイギリス、アメリカ、フランス、ロシアから学ばねばならないだろう。

特に「英語の時代だ」と悟ったのです。

とはいえ、当時、英語の書物入手は至難の業。

福沢もまた悪戦苦闘するのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!