こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【江戸っ子と蕎麦】

をクリックお願いします。

日本食文化を織りなす江戸のファストフード

前述の通り、江戸という新興都市は男女比が歪なため外食産業が盛んであり、日本の食文化に強く影響を与えました。

蕎麦だけでなく、現代の日本料理を代表するものが江戸時代の江戸で生まれているのです。

代表的な例を見てみましょう。

◆鰻

古来より食されていたものの、蒲焼として人気が急上昇したのは味醂(みりん)と醤油が生み出されてから。

平賀源内が「土用の丑の日に食べる」と宣伝したことでも知られますね。

◆寿司

こちらも古代から存在する料理で、酢飯に具材を載せたものを「寿司」と称します。保存のため生魚ではなく、加工した具材が主流でした。

現在の代表とも言える生魚を載せた「江戸前寿司」は、文字通り鮮魚が口に入る江戸で生まれています。冷蔵技術が発達するまで、江戸でしか食べられぬ貴重なものでした。

当初は現在よりかなり大きく、二つに切って食べました。

今も二貫で一皿に載せられているのはその名残です。

歌川広重の描いた寿司/wikipediaより引用

◆天ぷら

火災の危険性があるため、長らく屋外で営業をする屋台でのみ販売されてきました。

具材に下味はつけず、その場で揚げて食べることが特徴です。

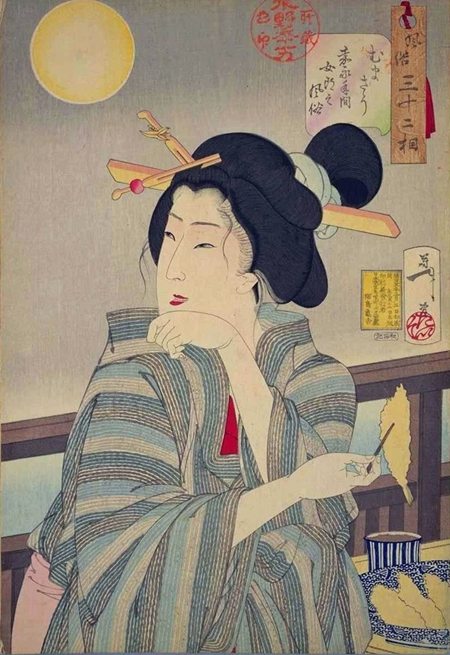

月岡芳年『風俗三十二相 むまそう(うまそう)』/wikipediaより引用

こうした江戸発のファストフードは現在に至るまで残り、日本の食文化の中枢を成しているとも言えるでしょう。

江戸っ子はともかくせっかちなので、日の高いうちはゆっくり食事を摂ることも少ないもの。となると小腹が空くもので、間食の需要も生じます。

「おやつ」という言葉は、「昼八つ」(午後2時から4時)に食べる間食という意味で、『べらぼう』の時代あたりから定着した習慣となります。

8代将軍・徳川吉宗以来、倹約が推奨され、「武士はくわねど高楊枝」と呼ばれるようになった武士たち。

一方で江戸っ子たちは思い思いの食を楽しみ、それを誇りとしていたんですね。

そんな食文化の象徴ともいえる蕎麦を、ズズッと音を立てて啜る蔦重は粋の象徴でもあります。

つるべ蕎麦にたむろする彼らの姿には、日本食文化史の特徴が詰まっていたんですね。

蔦重の寿命を縮めた食生活

江戸っ子にとって蕎麦を食べることはファッション。

そこはご理解いただけると思いますが、「さすがにそれは……」という馬鹿馬鹿しい、されど粋な食べ方がありました。

「噛まずに飲む」です。

江戸っ子は短気であることが持ち味とされます。

蕎麦屋には長居しない。そもそもたくさん食べず、腹が減ったら何かつまむ――短気ゆえに、そんな間食文化が発達していた。

彼らは、蕎麦を汁にたっぷりとつけて食べることすら野暮だと嫌い、死に前に「蕎麦にいっぱい汁をつけて食ってみたかった」と嘆いた、なんて笑い話が残されているほどです。

東京下町エリアの深川では、戦前生まれの世代まで「蕎麦を噛まずに飲むのは割と普通のこと」「祖父はそうしていた」という話を実際に聞いたこともあります。

しかし、こうしたせっかちな食生活に問題がないわけではない。

スポーツ帰りの若者が買う弁当を想像してみましょう。

ガッツリ腹にたまる肉類に濃い味付け。カロリーや野菜のことなど二の次、とにかく満腹感を得ることが目的になりがちですね。

せっかちで体を動かす江戸っ子の食生活も同様です。

渋い味わいやら何やらグルメを楽しめるのは大人になってからのことであり、塩分量が高いことも指摘されます。

江戸っ子の、粋を好む性質は他にも深刻な問題を引き起こします。

野生動物や原始人は、無意識のうちに必要な栄養を取る食生活となります。

しかし人類の場合、規範やステータスシンボルが食生活に及び、バランスが崩れてしまうこともしばしば。

例えば『光る君へ』における平安貴族だと、仏教由来の穢れを嫌う宗教規範があったため、動物性タンパク質不足に陥りがちでした。

内陸部の京都では魚介類もなかなか食べられません。

しかも貴族が飲む酒は現代のものよりもはるかに甘く、シロップを飲むようなものでした。

そうした平安貴族が悩まされる宿命的な生活習慣病は「飲水病」、現代で言う糖尿病です。遺伝的な影響が強いことでも知られ、藤原道隆と藤原道長がこの病で命を落としました。

『紫式部日記絵巻』の藤原道長/wikipediaより引用

『べらぼう』舞台の江戸時代ともなると、魚介類を口にする機会は増え平均寿命も伸びましたが、『光る君へ』の藤原為時ならば罹らなかったであろう新たな宿痾が浮上します。

「江戸わずらい」と呼ばれた脚気(かっけ)です。

主にビタミンBの欠乏で発症するこの病気は、江戸でばかり発生することからそう呼ばれました。

理由は、皆さんご存知かもしれません。

白米です。

平安時代の下級貴族である藤原為時では、精米が不十分な茶色い玄米を食していました。

しかし、裕福な江戸っ子たちは、きちんと精米した真っ白なご飯を食し、玄米で得られるビタミンから遠ざかったためこの病に罹ってしまったのです。

実は『べらぼう』の主人公である蔦屋重三郎も、脚気が死因ですので、最期まで江戸っ子らしい人生だったと言えますね。

『光る君へ』の最終回では藤原道長が糖尿病で亡くなり、『べらぼう』では蔦重が脚気で亡くなる――となれば二人とも特徴を踏まえた死因といえます。

むろん道長と蔦重では立場も時代も違うとはいえ、首都の食環境ゆえに寿命を縮めたという点では通じるものがあるのです。

日本人の食生活と健康を学ぶためにも役立つ大河が続いてますね。

食生活まで悪口のネタにする江戸っ子

江戸時代は、他の穀物よりも米のステータスが上昇した時代でもありました。

石高制度により米が重視され、取引所で価格が重視されるため、寒冷な気候で、必ずしも稲作に適していない奥羽諸藩でも盛んになったのです。

こうした稲作偏重の生産体制は、天候不順の際に重大深刻な飢饉を引き起こし、しょうもない悪口のネタにもなっています。

「あの、うどん(ばっかり食ってる)野郎がよ」

と、低レベルな悪口を、江戸っ子は言っていたものです。

白米と蕎麦を愛する江戸っ子からすれば、うどんを食べる奴なんてダサくて仕方がない。

実は日本でも有数のうどん消費地である上州(現在の群馬県)出身者がそう言われたもので、これがサツマイモともなればますます「ケッ」となるのが江戸っ子。

時は流れて明治時代、江戸っ子は薩摩出身者が鬱陶しくてなりませんでした。

「オイコラ」と威張り散らす羅卒(巡査のこと)。

やたらと乱暴な薩摩隼人政治家ども。

そんな彼らについてボヤくとき、江戸っ子定番の悪口が「あの芋がよォ」なのでした。

みんなが読んでる関連記事

-

『べらぼう』吉原女郎が本気で男に惚れたらおしめえよ「真があっての運の尽き」

続きを見る

-

借金地獄から抜け出せない吉原の女郎たち|普段はどんな生活を送っていた?

続きを見る

-

吉原遊郭は江戸で唯一の遊び場ではない~では他にどんな店があったのか?

続きを見る

-

『べらぼう』唐丸少年の正体は喜多川歌麿か東洲斎写楽か?はたまた葛飾北斎か!

続きを見る

-

吉原でしばしば起きていた放火|もしも捕まれば酷い火刑が待っていた

続きを見る

【参考文献】

田中優子『遊郭と日本人』(→amazon)

笠井俊彌『蕎麦と江戸文化 -二八蕎麦の謎-』(→amazon)

橋本直樹『日本の伝統文化とは何か 明日の日本食を語るために』(→amazon)

藤井克彦『江戸前の素顔 遊んだ・食べた・釣りをした』(→amazon)

他