松平定信が黄表紙をじっと真剣な眼差しで読んでいます。

「仇……京伝先生は何かうがっておるのか? 仇気屋……仇討ち」

何か不穏なことを考えているのか?と思ったら、めんどくさいオタクらしい考察をしているようで。

彼はあの田安賢丸が成長した姿。

白河松平越中守定信ですので、田沼意次のせいで西の丸に入り、世継ぎとなれなかった恨みが募っています。それを晴らしてこそ仇討ちだという気持ちも当然あり……。

「仇……」

目には、蒼い炎のような何かが宿っている。

松平定信/wikipediaより引用

そこへ家臣が入ってこようとすると、コソコソと黄表紙を片付ける定信。

専門の箱があるぐらい入れ込んでいるようで、さしずめ黄表紙コレクターズボックスじゃねえか。

さて、この場面もなかなか重要でしょう。

江戸時代の身分制度はどれだけ人を分断していたのか。

これは江戸文化の特色ですが、当初は歌舞伎も浮世絵も出版業も、将軍と大名は距離を置いていたとされます。

それが徐々に垣根が崩れてゆき、貴重なこうした文物が現代のお殿様コレクションから大量に見つかるということもあるのです。

十代将軍・徳川家治のあと、徳川家斉の代ともなれば、鷹狩りの余興に狩野派の絵師のみならず、浮世絵師である葛飾北斎も呼ばれている。

江戸中期からの文化と権力の関係は、実に興味深いのです。

松平定信、政治参画の機を見出す

松平定信への用件とは、一橋治済からの書状でした。

ご公儀の政に関与せぬかという誘いであり、不敵な笑みが越中守の顔に浮かびます。

「来たか……ついに……」

鰹節を見つけた猫のような顔になっているのは、江戸時代の政治を踏まえると当然かもしれません。

幕閣に政治参画する機会は非常に限定的。

ゆえに、その垣根を乗り越えたいと、人は野心を激らせます。

思い起こせば一橋治済は、役目が子作りだけとも揶揄されかねない御三卿の一人です。

どんな手を使ってでもそこに嘴を突っ込みたいと思うとしたら、それがどれほど危険か。

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

劇中で「田沼意知の志を受け継ぐ!」と治済に向かって意次が啖呵を切ったとき、その危険性をどこまで意識していたでしょう。

これは幕末にも同じことが起きまして、政治に物申す好機をとらえたい大名と、それを阻止したい幕閣という構図が出てきます。再来年大河のときまで頭の隅に入れていただければ。

そして一橋治済の前に現れた松平定信――謙虚なようで、飢饉を乗り越えた手腕への自信を見せています。治済もそれを褒め称える。

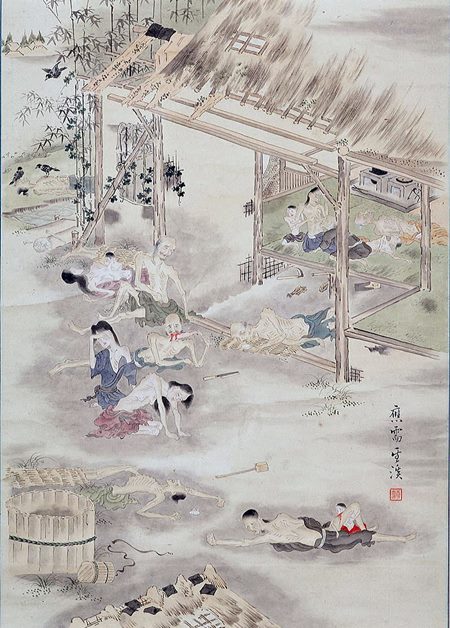

地獄のような天明の大飢饉は、寒冷地である東北地方の被害が顕著でした。

天明飢饉之図/wikipediaより引用

稲作はそもそもが温暖な気候に適しているものであり、中国大陸では南が米食、北が粉食と分かれております。

日本でもそうなってもおかしくないにも関わらず、政治や価値観のせいでともかく稲作に執着しました。

ではなぜ、東北地方の白河藩が餓死者を出さなかったのか?

定信の政治手腕がそれだけ優れていたということにほかなりません。

比較対象として近隣には伊達家の仙台藩があります。

仙台藩では米を売り金をあれだけ儲けておきながら、飢饉に対しては打つ手なし。

周辺諸藩で米を買い付けようとした仙台藩士は、呆れられたそうです。

『べらぼう』では名前しか出てこない仙台藩ですが、実は田沼時代を代表する大大名であり、映画『殿、利息でござる』などもその関連作品としておすすめです。

-

江戸期の限界が見えて勉強になる~映画『殿、利息でござる』レビュー

続きを見る

治済の褒め言葉に対して自信を滲ませる定信は「己は凶事に備えただけだ」と返します。

江戸では流民の始末もできていない――そう治済が皮肉をこぼすと、定信も「お粗末だ」と続ける。

治済は呆れたように、田沼を批判します。

蝦夷だの干拓だの、己の手柄となる派手なことばかりをやりたがる。長期的な政治姿勢を理解できない者のぼやきと見せつつ、腹に一物あるわけですな。

定信はこの嘆きをピシャリとまとめます。

「中身のない者こそ、派手に着飾るものにございましょう」

一橋治済、松平定信を傀儡とす

「西の丸の様の代には仁政を取り戻したいのじゃ。これぞ徳川の御政道と言われるような。その血筋、才気、なしえるのは、そなたしかおら〜ん」

芝居がかった口調で定信をおだてる治済。

要するに、定信が敬愛してやまない吉宗路線に戻せということですね。

定信はそれに即答はせず、母の具合が思わしくないと返しました。

母の宝蓮院は、男子なき田安家当主を務めており、いざ彼女が亡くなれば田安家は取り潰されると気を揉んでいるのです。

つまり定信は田安を存続させるという言質を引き出したい。

快諾する治済。

「では政の席に加わり、忠良の士と組み、田沼を追い落として見せましょう!」

そう顔を上げつつ言い切る定信でした。

この場面には、実は日本人の価値観の変化が見てとれます。

定信が母の具合をあげ、躊躇する点です。

親孝行が根付きました。

『三国志演義』でもしばしば「老母がおりますゆえ」と仕官を断る英雄が出てきます。

親孝行を第一とするのが儒教思想。

日本はずっと儒教を信奉してきたかというと、実はそうでもありません。乱世も挟むし、民衆に深く浸透していくのはやっと江戸時代になってからでしょう。

大河ドラマを見ても『独眼竜政宗』の主人公である伊達政宗は父の伊達輝宗を射殺しています。

伊達輝宗(左)と伊達政宗/wikipediaより引用

ドラマをはじめとしたフィクション、遡れば仙台藩の歴史ではなんとか誤魔化そうとした形跡はあります。

しかし政宗の養育係である虎哉宗乙が大激怒したということは、決してやってはならない究極の親不孝でした。

『鎌倉殿の13人』では、北条時政が政子と義時によって追い払われています。

殺してもいないし、時政も充分に悪い。

ドラマにせよ史実にせよ同様の処置でしたが、もし彼らの社会に儒教が根付いていたら、親の追放などそう簡単にはできない重大なことだったでしょう。

親孝行を持ち出されただけで、上から下まで「なるほどそうか!」となるには、日本の場合それだけ時間がかかったということであり、『べらぼう』は浸透後の世となりますね。

田沼意次は、高岳より青磁香炉を贈られております。

田安の取り潰しと引き換えに、白河松平家の家格を上げて欲しいのだとか。

意次が訝しがると、高岳は田安は諦めるゆえ、白河の家格を上げたいと高岳は繰り返します。

意次はその真意を探ることはなく、田安の石高10万石を節約できる方に注目してしまいます。

値打ちある取引だと納得し、その上で大奥の意向を確かめます。

大奥としては、あまり遺恨を重ね過ぎるのも得策ではないと判断したとのこと。

二人は納得しておりますが、若い定信と比べると、少し警戒心が薄れているように思えます。

若さではなく性格の違いなのか。定信はいかにも猜疑心旺盛に見えます。

それと比べると、意次すら毒が抜けているように見えるのですな。まぁ、いずれにせよ最強の毒は治済ですが……。

黄表紙は勢いを取り戻し、三浦庄司も魅了されていた

意次が家に戻ると、三浦庄司がぼやきます。

「あの“癇癪小僧”が城中に戻ってくるのか……」

意次は書状をしまいながら、政治手腕を認めながら「禍根を取り除くにはよい」と返しきます。

そして三浦の懐から黄表紙を取り出すと、つぶやく。

「売れておるのかのう、ありがた山の仇討ちは」

「大いに売れています」

三浦がそう太鼓判を押しながら、それ以外の黄表紙ベストセラーもあげてみせます。

芝全交『大悲千禄本(だいひのせんろくぼん)』や、唐来三和『莫切自根金生木』などなど、三浦は遅咲きながら黄表紙ファンになったそうです。

『莫切自根金生木』のタイトルは上から読んでも下から読んでも「きるなのねからかねのなるき」になるんだとよ。

新たな黄表紙ファンも獲得し、蔦屋耕書堂は絶好調。

開店以来の大にぎわいを見せていました。

しかしそこで満足せず、次の手を目指すのが蔦重です。

それは「狂歌絵本」でさ。狂歌師から金を集めて作り、絵を入れたものです。これを蔦重は手広くやりたいと。

この仕組みを西の京都で育まれた和歌集と比べると興味深いですね。

あちらは選者がいて、ある程度の水準を求められます。

それこそ「勅選」ともなれば天皇の命を受けて作るわけです。

それが江戸の狂歌はエントリー料を払えばどうにでもなるってのは、ビジネス重視のスタンスですなぁ……。

北尾重政に語る蔦重。

売れっ子狂歌師、そんな作者が集うサークルである「連」にまで声をかける。エントリーは入銀金一分となりゃ、金がザクザク入ってくる。そんな狂歌好き相手のことを思いついてやす。

重政も、次から次へよく考えるモンだと感心しながら、こんなことを聞いてきました。

「んじゃ、もっと歌を売り出すってなぁ、ねえの?」

歌麿を売り出す――なぜこのタイミングで?

※続きは【次のページへ】をclick!