津田信澄という戦国武将をご存知でしょうか?

名前だけ見ると茶人や商人と間違われしまうかもしれませんが、実は、血統的には戦国バリバリ。

織田信長の甥っ子にして、明智光秀の娘婿――と、それだけではありません。

信長と家督争いをして謀殺された弟・織田信勝(織田信行)の息子でもあり、歴史の流れ方次第ではもっと後世に名を馳せていたかもしれません。

しかし、それが叶うことはありませんでした。

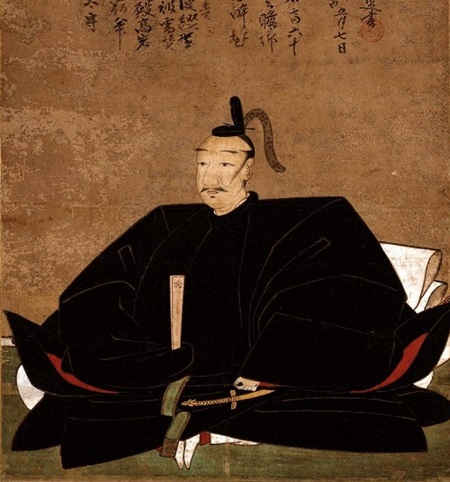

絵・小久ヒロ

【本能寺の変】によって、彼の運命もまた激変、1582年6月24日(天正10年6月5日)に討たれてしまったのです。

父の信勝が謀反を企て始末され

津田信澄は1555年から1558年頃、織田信長の弟である織田信勝の嫡男として生まれました。

信長と信勝は大河ドラマ『麒麟がくる』でもお馴染みの通り、血で血を洗う間柄。

彼らの父である信秀が亡くなってから対立が目に見えて激化して参ります。

織田信秀/wikipediaより引用

武力衝突に至った【稲生の戦い】で信勝が敗れ、詫びを入れて許されはしたのですが、その舌の根も乾かぬうちに再び謀反を企ててしまうのでした。

しかも信勝は、自分の家老である柴田勝家などをないがしろにしたため、結果、勝家に見限られて信長に謀反を密告され、始末されてしまいます。

猛将として知られた柴田勝家/Wikipediaより引用

それが1558年11月のことです。

信澄はまだ、物心つくかどうかの幼子。

普通、武家の家督争いが激化したとき、禍根を断つためこういった男児は皆殺しにされます。

しかし、信長は違う道を選びました。

命を助けたばかりか、織田家に残してきちんと育て上げたのです。

人材不足の織田家だから賭けに出た!?

理由はいくつか考えられます。

信長&信勝の母である土田御前の助命嘆願もあったでしょうし、もともと信長は身内や家臣に甘いところがありました。

土田城址近くにある土田御前の像(岐阜県可児市)/wikipediaより引用

さらには、尾張内でも勢力の大きくなかった織田弾正忠家(信長の家・織田家の本筋から見れば庶流)では人材が貴重であり、血縁者を減らすのが忍びなかったのかもしれません。

信長にも、この頃には信澄とほぼ同世代の息子三人がいましたので、

【信長の子供たち】

長男・織田信忠

次男・織田信雄

三男・織田信孝

こんな風に賭けに出たのかもしれません。

「この歳の子供(信澄)が、成長するまで父親のことや恨みを覚えていられるとも思えない。将来、俺の息子に協力して生きていくよう、きちんと教育してやろう」

これは、武家の人間としてはかなりの博打。

例えば父の敵である平清盛に命を助けられ、20年後に平家を滅ぼした源頼朝のように、いつ信澄が信長に反旗を翻すかもしれません。

もしかしたら信長にはある種の確信があったかもしれません。

織田信長/wikipediaより引用

例えば頼朝が助命されて伊豆へ流されたとき、年齢的には少年ながら元服を済ませた「大人」でした。

朝廷にも出入りしており、女院である上西門院の蔵人(秘書のような身の回りの仕事をする官職)も務めています。

当然、上方の暮らしや父親のこと、自分の立場をはっきり記憶していたことでしょう。

一方、信澄の場合は?

父の信勝が謀殺された時は正真正銘の幼児です。

子供を殺すのが忍びなかったというよりは、

「禍根が残らないなら、親族の結束を説いて有効活用すべき」

だと判断したのではないでしょうか。

もちろん、うまく行かなかったときは文字通り斬り捨てることも考えたでしょう。

蘭奢待切り取りの奉行も務めた

幸い、津田信澄もその弟たちも、大きな問題は起こさずに成長しました。

信澄個人の性格や暮らしぶりについては、目立ったエピソードがないほどです。

生い立ちを考えれば、順調すぎるほど順調だったからこそ、何も伝わらなかったのでしょう。

元服後には信長主催の茶会に出たこともありますし、信長が正親町天皇から蘭奢待の切り取りを許されたときには、奉行の一員を務めています。

天下一の名香として知られる蘭奢待/wikipediaより引用

蘭奢待の件が1574年ですので、信澄は数えで20歳を超えたかどうかといったところ。

日頃の態度や能力に問題がなく、若いうちから信長の信頼を得ていたものと思われます。

1578年あたりからは津田姓を名乗っていたようで、同時期に従兄弟である織田信忠に従い、戦場へもたびたび赴くようになります。

織田信忠/wikipediaより引用

京都御馬揃えでも一門衆の5番目ポジション

初陣を果たしたのは天正三年(1575年)の越前一向一揆です。

その後は近江に領地を与えられたり、明智光秀の丹波攻略に参戦。

程なくして光秀の娘を正室にもらい、天正七年(1579年)には長男も生まれています。

さらに、石山本願寺との戦いや荒木村重征伐にも参加したり、信長の趣味兼人材発掘の場である相撲興行でも奉行を務めました。

堀秀政や蒲生氏郷などと一緒にやっているので、重臣だった両者と同じくらいの扱いは受けていたのでしょう。

蒲生氏郷/wikipediaより引用

信長の一大軍事パレードである【京都御馬揃え】の際も、一門衆の五番目に位置しています。

これは信長の長男・次男・弟・三男の次ですから、決して低い立ち位置ではありません。

①長男・織田信忠

②次男・織田信雄

③弟・織田信包(のぶかね)

④三男・織田信孝

⑤甥・津田信澄(織田信澄)

とはいえ欲がなかったわけでもなさそうです。

伊賀平定の際は、自ら大和(現・奈良県)を希望して、諌められたこともありました。

その後も四国攻め計画で大阪駐屯を命じられたり、丹羽長秀とともに家康の接待を命じられているので、これで信長の心証が悪化したというわけでもなさそうです。

これらの待遇からして、やはり信長は信澄を「今後の織田家を支える人物」の一人にするつもりだったのでしょう。

しかし、信澄にとってはそれが仇になってしまいました。

「謀反にも協力しているに違いない!」

仇とは他でもありません。

本能寺の変が起きた後、

「光秀の娘婿だから、この度の謀反にも協力しているに違いない!」

と疑われて、信長の三男・信孝と丹羽長秀に攻め滅ぼされてしまったのです。

織田信孝(左)と丹羽長秀/wikipediaより引用

しかも首は堺で晒され、本来ならば受けるはずのない辱めに遭いました。

生年に諸説あるため、享年もはっきりしませんが、30以下であることはほぼ確実だと思われます。

戦国の世のならいとはいえ、生い立ちにしても最期にしても、あまりにむごい生涯。

上記の通り、信澄の性格については、評価が分かれています。

ルイス・フロイスは「異常なほど残酷で、皆が彼の死を望んでいた」と書いており、逆に興福寺の多聞院英俊という僧侶は「一段の逸物」というかなりの高評価をしています。

おそらくキリスト教にそぐわないことをしていたからフロイスの評価が厳しく、日本人かつ仏教の僧からすればおかしくはなかったのでしょう。

そうでなければ、首が晒されたときに一般人が何かしら悪意ある反応をしたことが記録されているでしょうから。

信孝が信澄を槍玉に挙げたのも、もしかしたら宗教観の違いからかもしれません。

というのも、信孝はかなりキリスト教に傾倒しており、宣教師から高く評価されていました。

となると、信澄に対して

「あいつ、父上の慈悲で生かされているくせに態度デカすぎ! しかも素晴らしい神の教えを理解しないなんて、これからの日本には必要ない! 邪魔だ!!」

というような悪印象を抱いていても、不自然ではないですよね。

安土城跡にある織田信澄(津田信澄)&森蘭丸(成利)邸跡/wikipediaより引用

息子・昌澄は旗本として生き残る

不思議なことに、信澄の子供たちや弟はこのタイミングでは誅殺されていません。

長男・織田昌澄(まさずみ)は藤堂高虎に仕えて【文禄の役】に出た後、豊臣家に仕えて大坂の陣に参戦し、高虎隊と戦いました。

大坂城が落ちた後は徳川軍に降伏し、高虎のとりなしもあって助命されています。

その際、出家したのですが、大坂の陣から三年後に徳川秀忠に旗本として召し出され、還俗しました。

そして2,000石取りになり、子孫も残し、本人は徳川家光の時代まで生きています。

信澄の弟・織田信糺(のぶただ)は元々信長の次男・織田信雄に仕えていたためか、お咎めはありませんでした。

後に蜂須賀家に仕え、やはり家光の時代まで生きたといいます。

もう一人の弟・織田信兼は織田信孝に仕えており、信孝が豊臣秀吉に攻められて自害するまで仕え続けました。

織田信孝(神戸信孝像)/wikipediaより引用

信澄が本当に光秀に加担していたとしたら、信包に連絡を取り、信孝の寝首を掻かせていそうなものですけどね。

信長の長男・織田信忠が逃げなかったのは偶然ですし、信孝も信長の後継者候補にはなるわけですから。

その辺、信孝はどう思っていたんでしょうか。やはり宗教が一番の理由だった?

個人的に「本能寺の変は光秀の突発的単独犯行説」を推しているので、疑いだけで殺されてしまった信澄が哀れでなりません。

もしくは、細川家のように即座に身の振り方を明らかにすれば、助かる道もあったのでしょうか。

信澄は若くして非業の死を迎えましたが、昌澄の家が旗本として存続。

幕末まで続いているのがせめてもの慰めかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

織田信勝(信行)の生涯|信長に誅殺された実弟 最後は腹心の勝家にも見限られ

続きを見る

-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは

続きを見る

-

稲生の戦いで信長vs信勝と勝家|信長公記第19話

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

柴田勝家の生涯|織田家を支えた猛将「鬼柴田」はなぜ秀吉に敗れたか

続きを見る

【参考】

国史大辞典

峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典(吉川弘文館)』(→amazon)

谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(→amazon)

谷口克広『信長と消えた家臣たち』(→amazon)

太田牛一/中川 太古『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon)

津田信澄/Wikipedia

織田昌澄/Wikipedia

津田信糺/Wikipedia

織田信兼/Wikipedia