幕末の関ヶ原――まさしく天下分け目というべき【鳥羽・伏見の戦い】。

フィクション作品をご覧になられた皆様は、こんなイメージがパッと頭に思い浮かびませんか?

錦旗が翻り、焦る幕府軍。

新兵器にしてやられて、土方歳三がくやしそうに「もう剣や槍の時代じゃねえ」と嘆く。

もし、そうしたイメージが刷り込まれたものだとしたら?

2021年の大河ドラマは『青天を衝け』。

前半部分は渋沢栄一と徳川慶喜の活躍にスポットを当てたものであり、また刷り込みが登場する気配はあります。

それは【徳川慶喜がキッパリと戦いを放棄したから日本は酷い内戦とならずに済み、明治以降の近代化へ臨めた】というもの。

時代の先を読む慶喜が政治にこだわらずサラリと身を翻した――ドラマでは既にそんな雰囲気を漂わせていますが、実際は違います。

史実の慶喜は、幕政改革に取り組んでいます。

要は、江戸幕府を存続させるため手を変え品を変え必死だった。

その結果、薩長に負け、上手く行かなかっただけのこと。

本稿では、そんな慶喜の政治手腕に注目し、幕末最終局面の動向をまとめてみたいと思います。

危うい根拠『徳川慶喜公伝』

大河ドラマの影響でしょう。

慶喜のことを誤解させるような記事はすでに出ています。

◆ 幕府に愛着も未練も無かった将軍・徳川慶喜 根源にあった尊皇思想(→link)

端的に言えば慶喜を持ち上げている内容であり、問題がありそうな部分を以下に引用させていただきました。

仮に慶喜が江戸で挙兵していれば歴史は変わっていたに違いない。

実際の戊辰戦争以上の激しい内乱になった可能性があり、新政府軍は箱根を越えて進攻できず、箱根を挟んで旧幕軍と新政府軍が睨み合う状況になったかもしれない。東西分裂である。

内乱ないし膠着状態が長引けば、南北戦争を終えて外に向かう余裕の生まれていたアメリカの介入を招き、状況はさらに複雑になっていただろう。

そうした事態にならず、戊辰戦争は短期で終結し、日本は近代化の道を走り始めることができた。そう考えると、近代日本の運命を決めた「明治維新の最大の功労者」は慶喜なのである。

内戦を激化させないため、アメリカの介入を退けるため――まるで徳川慶喜が日本の近代化をお膳立てしたようなイメージです。

これの何が問題か?というと、その根拠が『徳川慶喜公伝』である可能性が高いことです。

『徳川慶喜公伝』は、渋沢栄一や徳川慶喜が関わって作られた伝記本。

第三者からの批判目線は入ってなく、自分たちに都合の良い書き方ができるものであり、実際、慶喜本人がいちいちチェックしてから出版されました。

著者が渋沢栄一ということも大きい。

彼は生まれながらの幕臣ではなく、平岡円四郎に救われ、慶喜という主君を選んだ経緯がある。

明治維新後、福沢諭吉や栗本鋤雲はじめ多くの幕臣が「二君に仕えぬ」と出仕を拒みましたが、渋沢だけは新政府に出仕した。

その際に用意されたのが「慶喜公の名誉回復」という大義名分です。

つまり渋沢栄一は、何が何でも徳川慶喜を名君としなければならない理由がありました。

そうして出版された『徳川慶喜公伝』ですから、他の資料や証言とつきあわせて判断しなければ、あくまで関係者たちの主張に過ぎない可能性が高いのです。

当時の人々は理解していました。

幕府崩壊の原因は、他ならぬ徳川斉昭・慶喜父子にあり、彼らこそ獅子心中の毒虫であったことを。

幕府を立て直そうとした松平春嶽。

松平容保について記録しようと誓った会津藩家老・山川浩。

そして苦々しい顔で倒幕を受け入れるしかなかった多くの幕臣たち。

彼らは一様に、斉昭や慶喜に対し、怒りや虚しさを語り残しています。

記録を残せればマシなほうで、その前に落命してしまう人々も大勢いました。

いつしか、ほとぼりも冷める……そろそろ言い分を出しても風当たりは強くないだろう。そんな思惑のもと慶喜と渋沢栄一コンビが世に出したのが『徳川慶喜公』という書物です。

少し長くなりましたが、本稿では『徳川慶喜公』以外の目線から、慶喜の幕末政治について見ていきたいと思います。

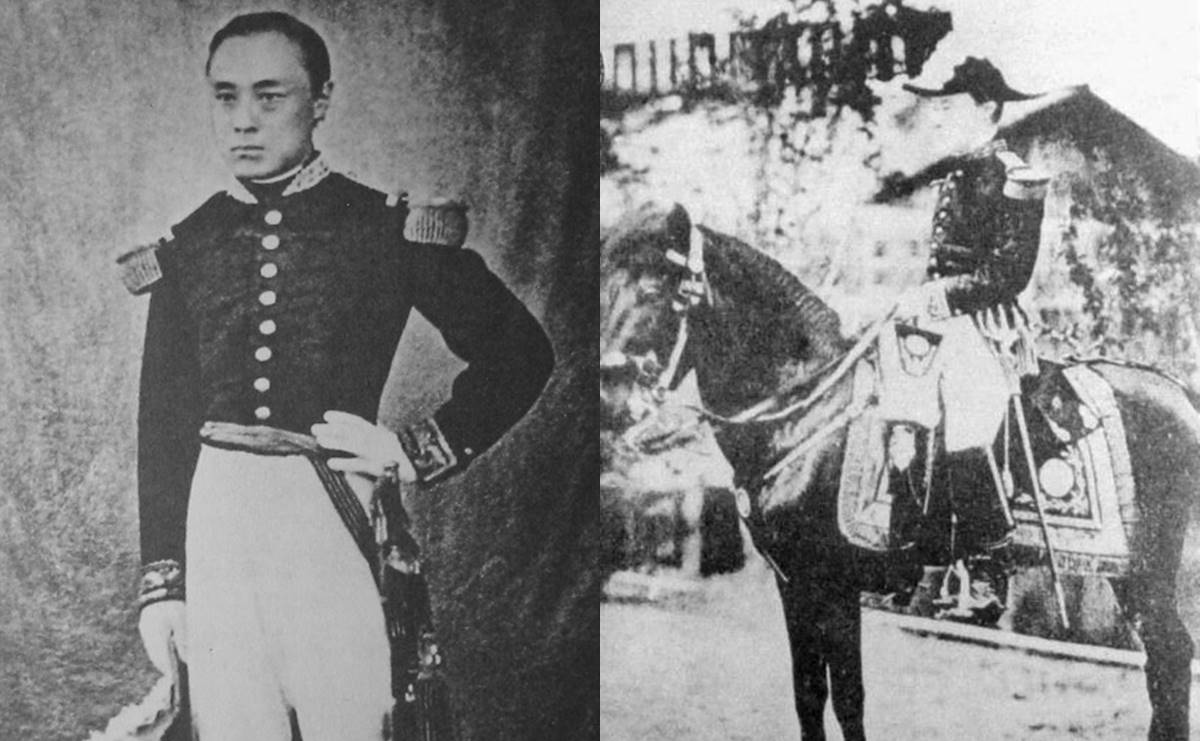

貧乏くじを引かされた毒虫の子

慶喜は、本当はそもそも将軍になりたくなかった――それは史実とみてよいかと思います。

ただ、いくら本人が嫌がっていようが、それで周囲が納得するとは思えません。

慶喜を将軍にしようと色気を出し、ワクワクしていたのは父・斉昭です。

-

徳川斉昭は幕府を揺るがし滅ぼす問題児だった?そして水戸藩も崩壊の憂き目へ

続きを見る

そのせいで幕末の大変な時期に【将軍継嗣問題】が発生し、大混乱となるのですが。

慶喜は結果的に将軍とならず、徳川家茂が第14代将軍となります。

その家茂が夭折した結果、慶喜が最後の将軍となるのです。

この時点で幕府が詰んでいたことはその通り。

しかし、周囲からすれば「斉昭と慶喜のせいだろ!」と言いたくなる要素が揃っています。

まずは、その辺の事情を押さえておきましょう。

斉昭の失敗

まず徳川斉昭について。

彼は幕府にとって多くの爆弾を落としていきました。ザッと挙げていきますと……。

・水戸学由来の【尊王】思想

御三家でありながら大事にされていない。

そんな劣等感を埋め合わせるために、天皇という権威を持ち出したことは否定できません。

斉昭は政局を引っ掻き回すために【戊午の密勅】で朝廷を幕末の政治に引き摺り込みました。

・水戸学由来の【攘夷】思想

外国船を打ち払うなんてあまりに非現実的。しかし斉昭のパフォーマンスに利用されました。

幕閣は諸外国との交易を目的として対応していました。

ひとまず開国して国力増強を目指していたのに、斉昭がことごとく妨害したのです。

・【将軍継嗣問題】

親バカ丸出しの我が子プッシュで、一番大変な時期に政局を混乱させました。

他ならぬ松平春嶽は、後に「ただの親バカに騙された」と苦々しく振り返っています。

-

将軍継嗣問題が幕末を大きく動かした! まんが日本史ブギウギ211話

続きを見る

・水戸学由来、悪夢のような【心即理】と【知行合一】

水戸学は本来、朱子学由来でした。

それがだんだんと広がる過程で、勝手な陽明学解釈とも結びついてゆきます。

陽明学の【知行合一】や【心即理】を「思い立ったらテロもありだ!」と思い込んだ水戸藩士らが【桜田門外の変】を起こし、幕末はテロの血飛沫に沈んでゆくのです。

晩年の斉昭自身すら、手に負えないほどの暴発がそこにはありました。

-

水戸学とは一体何なのか?斉昭のパフォーマンスが幕末に投じた思想的影響のヤバさ

続きを見る

※続きは【次のページへ】をclick!