承保元年(1074年)10月3日、藤原彰子が亡くなりました。

少し前までは“藤原道長の長女”という言い方のほうが馴染み深かった彼女ですが、最近は見上愛さんの笑顔を思い浮かべるほうが多いでしょうか。

ご存知、大河ドラマ『光る君へ』で話題の女性であり、現在は後一条天皇となる敦成(あつひら)を産んだことで注目されましたね。

史実では、この後、もう一人の後朱雀天皇となる敦良(あつなが)にも恵まれる彼女。

まさに道長の天下を不動にした功労者ですが、彼女自身はどんな女性だったのか。

藤原定子が産み彼女が養育した敦康親王を排除した父親とはいかなる関係だったのか?

藤原彰子の生涯を振り返ってみましょう。

父は左大臣 母は宇多源氏 トップの血筋

藤原彰子は永延二年(988年)、父・藤原道長と嫡妻・源倫子の長女として生まれました。

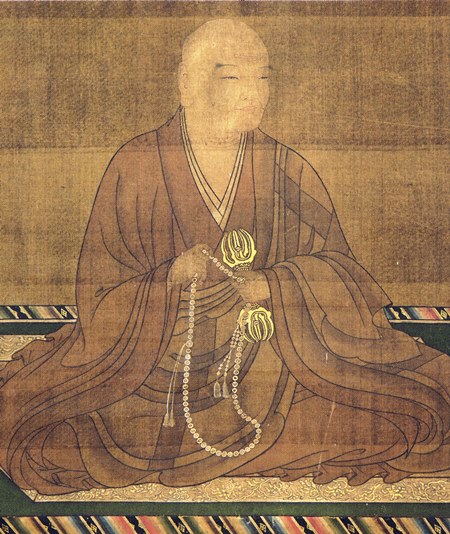

『紫式部日記絵巻』の藤原道長/wikipediaより引用

正暦元年(990年)に着袴を行って世間にお披露目されると、その後は「后がね」として育てられていきます。

「后がね(きさきがね)」とは、将来の皇后候補として見なされた娘のこと。

藤氏長者(とうしのちょうじゃ)である父方にせよ、宇多源氏の血筋である母方にせよ、いずれもトップクラスの身分ですので、むしろそうならないほうが不自然だったでしょう。

大河ドラマ『光る君へ』では、両親が娘の入内を望んでいなかった反面、周囲の公卿たちは中宮定子を敬遠していたせいか、道長の娘に期待しているような様子が表現されていましたね。

残念ながら、幼い頃の彰子に関する記録は多くありません。

ただ、入内するまでの間に、彼女にとっても重大な出来事が起きていたので、あらためて確認しておきたいと思います。

①正暦二年(991年)伯母である藤原詮子が出家して東三条院となった

→史上初の女院であり、彰子にとっての先例のひとつとなる

②正暦五年(994年)から翌年にかけて 九州~京都の範囲で疫病が大流行し、貴族層でも死者が多く発生

→長く糖尿病を患っていた関白・藤原道隆やその跡を継いだ藤原道兼も数日で亡くなり、道隆の嫡子である藤原伊周と藤原道長の対立が始まる

正直、ここまでならよくある対立であり、その後の政争も長引いたかもしれません。

しかし、です。直後に起きたのです。あの大事件が。

長徳の変

大事件とは他でもありません。

大河ドラマ『光る君へ』でも大々的に描かれた【長徳の変】です。

③長徳二年(996年)長徳の変で伊周と弟の藤原隆家が失脚

→伊周が女性の家に通おうとしたところ男性らしき影があり、その後、隆家が矢を射かけた結果、実は花山法皇だった……というとんでもない事件が勃発

→直後に乱闘となり、伊周・隆家側は、花山法皇の従者二人を殺してその首を持ち帰るという乱暴ぶりだった

長徳の変は当初、大事件にはならない可能性もありました。

矢を射掛けられた花山法皇としても、出家後に女性のもとへ足を運んでいるのはバツが悪い話だったので、一時期は秘密にされたのです。

花山天皇/wikipediaより引用

しかし、死者まで出る乱闘騒ぎに発展してしまえば、実際は隠し切れない……しかも、定子の兄弟である伊周と隆家が同じ場にいたのですから、中関白家にとっては絶体絶命のピンチとなります。

実はこの事件の以前(父の道隆が関白になった頃)から、伊周は周囲に反感を買う振る舞いするなど、増長しきっていたのでしょう。

結局、この一件をキッカケに定子は髪を落として出家し、その後、程なくして娘を産みますが、一条天皇も定子の兄弟まではかばいきれませんでした。

この長徳の変こそ、藤原彰子にとっても非常に大きな事件だったと言えるでしょうか。

というのも、藤原定子の出家と中関白家の没落により、彰子の入内と立后の下地が完全に作られたのです。

長保元年(999年)11月に入内

定子が出家した後、一条天皇のもとへ入内した娘たちは他にもいました。

藤原公季の娘・義子や藤原顕光の娘・元子、そして藤原道兼の娘・尊子です。

彼女らは、いずれも子供に恵まれません。

こうして目まぐるしく時勢が動いていく中、藤原彰子は赤染衛門などから宮中のしきたりや后としての心構え等を教わっていったのでしょう。

長保元年(999年)2月に「裳着の儀」を終え、大人の仲間入りを果たした彰子のため、本格的な入内準備が始まります。

有名なのは、入内の調度品として準備された「和歌屏風」でしょうか。

道長の依頼により、多くの公卿が和歌を提供して屏風に貼られ、中には花山法皇のものまでありました。

立場上、花山法皇の御作は「詠み人知らず」として扱われたものの、大事であることには間違いなく、藤原実資は「聞いたことがない」と日記『小右記』で痛烈に批判しています。

藤原実資/wikipediaより引用

そして同年11月、ついに彰子は入内します。

このとき母の源倫子も付き添って宮中へ行っていましたが、実は倫子自身が懐妊中の身であり、翌月に藤原威子(いし/たけこ)を出産しています。

当時の倫子は36歳です。

現代の高齢出産でも35歳が基準なので、医療が未発達だった平安時代にそれを成し遂げた倫子の健康ぶりがわかりますね。

しかし最も注目すべきは定子でしょう。

彰子の入内と同じ月に、彼女は一条天皇の唯一の皇子となる敦康親王を産んだのです。

敦康親王についての詳細は以下の記事にありますが、

-

敦康親王(定子の長男)の不憫すぎる生涯 一条天皇の第一皇子は二十歳にして散る

続きを見る

生まれた時点では、中関白家にとっては一発逆転の要素となる皇太子候補です。

しかも定子は、この後も一条天皇の寵愛を受け続け、再び懐妊して長徳二年の末にまた別の子に恵まれます。

今度は女児(媄子内親王)でしたが、定子が尼姿であることは変わりありませんでした。

※続きは【次のページへ】をclick!