こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【徳川家康の生涯】

をクリックお願いします。

三成襲撃事件

秀吉は幼い我が子に天下を残すにあたって、無策であったわけではありません。

本能寺の変で横死した信長とは違い、彼には対策を練る時間は多少なりともありました。

秀吉はその死に際して、前田利家に後見を託すとともに、徳川家康に政治を任せるとともに秀頼の保護と頼みました。

秀頼の妻に家康の孫娘・千姫を嫁がせ、末永く豊臣と徳川が和して天下を治めるよう願いを託したのです。

千姫/wikipediaより引用

後世の結果を知っていると、猫に鰹節の番を頼んだような気がしますが、それだけ家康は信頼出来る性格だと秀吉に思われていたのでしょう。

秀吉の死後、家康は早々に嫡子・徳川秀忠を江戸に戻します。

これから起こる動乱の中で、信長・信忠父子のように揃って命を落としてはならないと判断したのでしょう。

家康は政権を任されると、まずは朝鮮半島からの撤退に尽力。そして秀吉の死の翌慶長4年(1599年)正月、家康の居城がある伏見と秀頼がいる大坂において騒ぎが起こります。

ことの起こりは、家康の親族が有力大名である伊達、福島、蜂須賀の三家と婚約を結んでいたのが発覚したことでした。

当時の結婚は同盟を意味します。

秀吉は生前、勝手に大名同士が婚約する「私婚」を禁じていたのです。それを破ったのですから、糾問使が伏見の家康の元へと向かいました。

しかし家康は、天下に異心を抱いてなどいない、これは言いがかりだ、誰が自分を讒言しているのかと手強い反撃に出ます。

さらには家康暗殺計画があるとの噂が立つと、大坂方の大名たちは続々と伏見の家康の元へ参集し、警護をかって出ます。

この中には大谷吉継、加藤清正、黒田官兵衛ら、秀吉に恩顧のある者も含まれていました。

黒田官兵衛/wikipediaより引用

同事件が第一ラウンドであるならば、第二ラウンドは前田利家死後の閏三月に起こります。

利家が亡くなるやいなや、翌日には加藤清正、福島正則、浅野幸長、蜂須賀家政、黒田長政、藤堂高虎、細川忠興の七将が石田三成を襲撃したのです。

背景には朝鮮出兵地の現地武将と国内にとどまった秀吉の間での葛藤がありました。

三成は武将の現地での働きを報告したに過ぎないのですが、報告された側としては「不利になるようなことを報告した」、いわば「チクり」への怒りが鬱積していたのです。

このとき三成は、家康の元へ逃げ込んだという説が長いこと信じられてきました。

ところが近年の研究で、三成は自邸に逃げ込んだことが判明しております。

のちに三成が家康次男・結城秀康の護衛で佐和山城まで送り届けたことから、誤解が生じたようです。

結城秀康/wikipediaより引用

三成は出るに出られない、七将も踏み込むに踏み込めない。そんな膠着状態に仲裁をかって出たのが家康です。

家康としては三成を排除する絶好の機会ではありますが、七将のような乱暴な武力行使を求めるわけにはいきません。七将は武装解除し大坂に戻り、三成は居城佐和山城への謹慎が決まりました。

関ヶ原まであと一年、この時点で家康は政治的勝利をおさめつつありました。

家康とてコントロール不能な関ヶ原

慶長5年(1600年)、五大老の一人である上杉景勝に謀叛の疑いがあるとの噂が広まりました。

徳川家康は景勝に対して上洛を求めるものの、上杉家執政・直江兼続はこれを拒否。

このときの返書が【直江状】とされています。

上杉景勝と直江兼続/wikipediaより引用

家康はこの回答を受け、会津征討を決意します。

上方を離れるとなれば何かが起こる。それは当然、予測していたでしょう。

6月16日、家康は伏見城の留守役・鳥居元忠と酒宴を開き、覚悟を固めて会津へと旅立ちます。

家康はあくまで

・秀頼を守るため

・豊臣政権に害を為す者を討伐する

という名目で行動しておりました。

家康が天下を取るためのものではなく、表向きはあくまで豊臣政権内部での抗争ということです。家康に味方するものを東軍として反豊臣であるとみなすと、状況が単純化されすぎますので、注意が必要です。

家康が不在となった上方では、謹慎中の石田三成が行動を起こしました。

大坂の三奉行や淀殿ははじめ、三成の行動には同意していません。彼らは慌て、家康に上方へ引き返すよう連絡しています。

しかしその風向きが徐々に変わり、考えは変わってゆきます。7月17日、大坂の三奉行から家康への糾弾状が出され、秀頼への忠義のために集結せよと全国の大名に対して呼びかけたのです。

一方、東国では、7月25日に小山評定が行われました。

このとき家康は、大坂三奉行が出した糾弾状をまだ知らなかったようです。

「大坂の奉行も淀殿もあやしい動きに困っているのだな」という段階であり、「大坂の奉行も淀殿も家康を糾弾している」と認識していたわけではない、ということです。

家康はここで評定を終えると、江戸に入りました。

フィクション作品では、家康が三成の挙兵を予測していて、その情報が入ると「計算通り(ニヤリ)」とほくそ笑む……なんて設定も見かけますが、コトはそう単純ではありません。

留守にすれば何かが起こる、でも具体的にどう起こるかまではコントロールできていない、そんな状況。

三成の単独行動ならともかく、淀殿が背後にいる三奉行まで動いたとなると予断を許しません。

家康は江戸で作戦を練りました。

岐阜城の戦い

徳川家康がなかなか動かない――これに対して苛立っていたのが、清洲城に待機している福島正則ら豊臣恩顧の武将でした。

家康はここで手を打ちます。腹心を送り、こう挑発したのです。

「おのおのの手出しなく候ゆえ御出馬なく候、手出しさへあらば急速御出馬にて候はん」

君らがやる気なくて何もしないから、俺としては出て行けないんだよね。君らがやる気見せたらこっちもやるけどね、という完全な煽りです。

家康としてはやる気を試したつもりなのでしょう。

「人たらし」といえば秀吉というイメージがありますが、この言動を見ていると家康もまた人の心理を操り、やる気を出させる心理の達人という気がしてきます。

「はぁ? 俺らやる気満ちあふれているし! そんだけ言うなら見て下さいよ、俺らの闘魂見せてやるぜ」

正則らのやる気は家康の想像すら越えて、たった半日という猛スピードで岐阜城を落としました。

福島正則/Wikipediaより引用

岐阜城は西軍の最前線であり、かの信長が築いた立派で堅固な城です。

あの坂道を登るだけで運動不足の現代人なら息が切れます。

その城を、要の城を、たった半日で落としたわけです。

正則らはさらに勢いを増し、西へと向かいます。

家康としてはこの状況は「これだけやる気があって高い火力を持つ連中が揃っているぞ!」と頼もしく思う反面、「これだけ強いと自分や息子の出番がないかもしれん」とコントロールできない危険性をも感じることにもなりました。

家康抜きで勝利しては困るため、家康は9月1日に江戸を立つと、大急ぎで西へ向かうことになったのでした。

家康本人はスピードアップに成功したものの、別働隊を率いる秀忠はそううまくはいきません。

秀忠隊は真田昌幸・真田信繁父子が立てこもる西軍の要所・上田城を攻撃、抵抗の激しさから一端撤兵します(第二次上田合戦)。

そして今後の状況を協議している中での9月9日、増水の影響で遅れていた家康からの使者が到着しました。

結果的に、秀忠隊は堅い守りを見せた真田勢の奮戦、使者到着の遅延、いくつかの不運が重なり、関ヶ原本戦に間に合いません。

この秀忠隊は徳川家臣団でも精鋭揃いで、実のところ主力部隊だったのです。

福島正則ら豊臣恩顧武将の予想以上の奮戦、主力部隊である秀忠隊の不在と、想定外の事態が起きながら、9月14日までに家康は、大垣城付近にまで至ります。

大垣城を水攻めし、かつ三成居城である佐和山城を攻めるという複合作戦が当初の計画でした。

関ヶ原合戦 ついに始まる

これに対して三成ら西軍は、この作戦を阻止するため大垣城を出て、関ヶ原へと敵をおびき出します。

9月15日。まだ夜も明けない頃から両軍ともに動きだし、布陣を固めます。

この布陣を見てドイツの戦術家が「この布陣ならば西軍が勝つ」と述べた、なんて話もありますが、事実ではないでしょう。

関ヶ原の戦い布陣/wikipediaより引用

そもそもこの状況ならば、西軍が戦場の選定をして東軍をおびき出しているわけで、それならば有利な布陣ができるのも自然かと思います。

この日、この時、これだけの人数が、これだけの諸侯によって集められ、ぶつかりあったということは驚異的です。

日本史においてだけではなく、当時世界的に見ても、これだけの軍勢が動員され動くということは稀であったはず。

両軍あわせて十五万の戦いは、午前七時頃から動き始めます。

盆地であった関ヶ原は前日からの雨の影響で、霧が濃くたちこめていました。

霧の中、戦いの幕は切って落とされます。

一番槍は井伊直政でした。

秀忠隊が到着しない中で、東軍は徳川勢の影が薄いという状況でした。

抜け駆けは重大な違法行為と認識しながら、しかも家康の四男・松平忠吉に初陣の空気を教えるためと苦しい言い訳をしながら、直政が敢えてこの行動に出たのは、何としても徳川勢が手柄を立てねばならないと認識していたからかもしれません。

東軍は猛攻を加えるものの、三成とて無策ではありません。大砲を用いて応戦し、敵をひるませます。

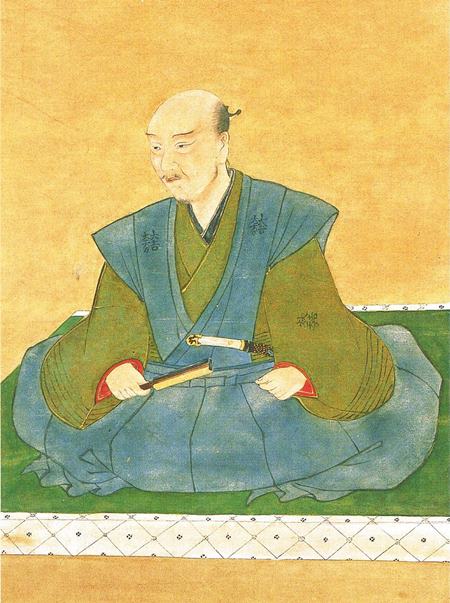

石田三成/wikipediaより引用

午前十時になると霧も晴れ、視界も晴れて来ました。

三成は松尾山に陣取る小早川秀秋隊、南宮山の毛利秀元隊に向けて狼煙をあげ、攻撃を促します。

小早川隊の布陣した松尾山は攻撃するには絶好の場所であり、ここに主力部隊を入れるように三成は整備をすすめていました。秀秋が布陣することは三成としても不本意でした。

秀秋は伏見城攻撃以外消極的で、どこか動きに不審なところが見られた。そういうグレーな人物を要所に置くというのは危険というほかありません。

かといって徳川家康としても秀秋を信じてきっていたわけではありません。

両軍にとって秀秋は不審であり要注意人物でした。

それでは秀秋は、松尾山で両軍どちらにつくか天秤にかけていたとか、迷っていたとか、そういう単純なものでもないようです。

東西両軍があまりに激しくぶつかりあうため、どちらに味方すればよいのか。見極めが難しい状況。

では南宮山の毛利隊はどうか。

毛利隊の先鋒を任されていた吉川広家・福原広俊が、黒田長政経由で家康との間に、「攻撃に参加しないかわりに、毛利に厳しい処分はくださない」との密約を交わしていました。

吉川広家/wikipediaより引用

毛利隊は吉川と福原が止めるため動けず、その後ろに布陣している長宗我部盛親、長束正家も動けません。

長宗我部らの度重なる出陣要請に、広家は「弁当を食べているため」とあまりに苦しい言い訳をしたため、これがのちに「毛利の空弁当」という不名誉な逸話として残されてしまったのです。

西軍は、数こそ多いものの、事前の家康による政治工作によって動きを封じられていました。

とはいえ、武装した大軍が敵として家康を囲むように布陣している状況には変わりません。どこかで誰かが心変わりして徳川家康を攻めれば形成は逆転します。

もはや限界――家康は勝利のためにどこかでスイッチを押さねばならない。その時間的な余裕はありません。

すると正午前後、小早川隊が大谷隊へ攻撃を仕掛けます。

脇坂安治・朽木元網・小川佑忠・赤座直保の四隊も続き、大谷隊に襲いかかりました。

絵・富永商太

それまで持ちこたえていた西軍は崩れ、最後まで踏ん張っていた石田三成隊も破れ去りました。

三成は落ち延び、のちに捕縛、処刑されることとなるのでした。

かくして関ヶ原の戦いは終わります。

たった半日で勝負がついたことから、また大河ドラマであまりに端折られることから、最近は何故かあっさり決着がついたかのよう思われがちですが、そういうものでもありません。

いろいろな人にとって予想外の結果でした。

敗れた側の石田三成も、何度も徳川家康の裏をかく戦略戦術を見せ付けており、まさに日本史上に残る頂上決戦にふさわしい、知略と武勇の衝突だったと言えるでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!