1793年10月16日はジョン・ハンターの命日です。

「実験医学の父」とか「近代外科学の開祖」などと呼ばれるイギリスの医師ですが、その行動力と研究心があまりにもケタ外れでして。

例えば、遺体を解剖するため巨人症の人物が亡くなる瞬間を付け狙ったり、当時誰もやったことのない人工授精を実行したり、あるいは帝王切開に挑んだり。

とにかく常識に囚われず、人体の解析に取り組み、結果、西洋医学を格段に進歩させた人物なのです。

ともすれば内容がグロくなるせいか、あまり世間に知られる機会がないだけで、実は偉大な医師だとも言える――ジョン・ハンターの生涯を振り返ってみましょう。

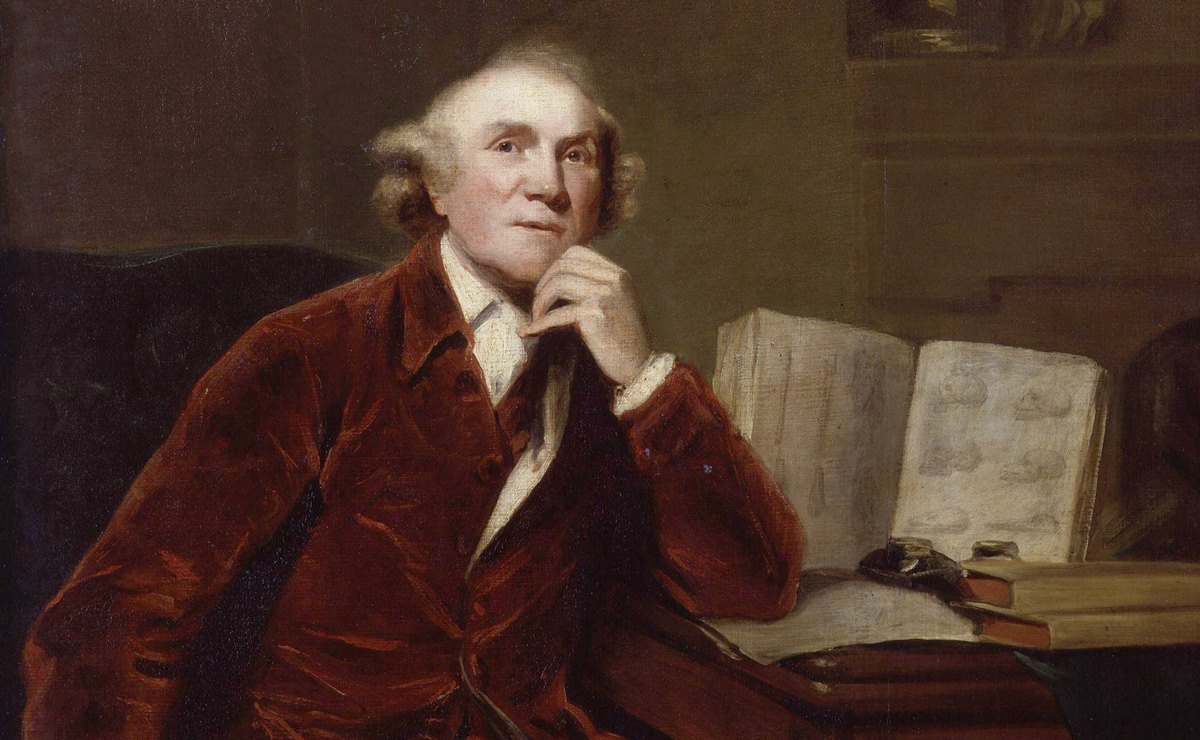

ジョン・ハンター/wikipediaより引用

生い立ち

ジョン・ハンターは、子沢山一家の末っ子に生まれました。

しかし、兄や姉の半数が幼少期あるいは20代で亡くなっており、そんな中、次兄のウィリアムが医学で身を立てようと決意してロンドンに出ていました。

彼は当時イギリスにはなかった「実際に解剖を見学・参加できる教室」を開いて大評判を呼び、忙しくなったため助手を探すようになります。

ちょうどそこに末弟のジョンが申し出てきたので、いくつか実技試験をした上で採用することに決めました。

ジョンは一応地元の学校に通ってはいながら、読書や作文、地理などに興味が持てず、関心を示したのは生物の観察だけでした。

そのため13歳で学校をやめてしまい、実家の農場を手伝ったり、姉の嫁ぎ先で材木商人の仕事を手伝ったり、それも長続きせず。

この間に兄や姉の死を間近に見たのをキッカケに生物への興味と結びついたのか、最終的にジョンは医学を選び、兄へ手紙を書いたのでした。

人間でも動物でも、体を治すためには、まず対象となる生き物の体の仕組みを知らなければなりません。

しかし当時のヨーロッパでは、キリスト教における「死後の復活」を信じている人が非常に多く、

「解剖なんてされたらまともな体が残らなくなってしまう! そうしたら天国に行けないじゃないか!」

というわけで、献体する人はほとんどいませんでした。

そのため、イギリスでは国によって、死刑囚の遺体が医師に下げ渡されることになっていたのですが……その数は、年にたった6体。

これでは現役の医師もろくに学べませんし、後進育成も妨げられてしまいます。

そういう状況に歯噛みしていたウィリアムは、弟にスゴイ命令をします。

「手段は問わないから、解剖用の遺体を集めてこい」

そういうわけで、ジョンは仲間を集め、兄の代わりに墓地に忍び込んで「教材」を集める仕事を任されたのでした。

標本作りにも取り組み、どんどん腕に磨きをかけ、しまいには兄を上回るまでになっていきます。

ウィリアムは既に医師として仕事をしていましたので、汚れ役を弟に押し付けたとみることもできますが……ジョンにも医学の指導をしてくれていたため、平等な関係だったといえるでしょう。

ジョンは芝居や酒も楽しむ陽気な男で、仕事仲間からの評判は良かったとか。

現代人からすると、そのギャップが空恐ろしいような気もしますけれどね。

生者を救う勉強

そんな暮らしを続けてしばらく経った1749年。

兄のウィリアムはジョン・ハンターに臨床経験を積ませるため、とある医師に連絡を取りました。

チェルシー王立病院のウィリアム・チェゼルデン。

彼はフランスで行われていた膀胱結石の手術法を取り入れ、さらに改良し、手術時間と患者の死亡率を劇的に下げた人物でした。

また、富裕層からは高額な医療費を取るかわりに、慈善病院で貧困層の治療にもあたる篤志も持っていました。

ウィリアムは手紙と一緒にジョンの作った標本を添え、「既に外科の腕は良いが、臨床経験が足りない」ということを証明。

チェゼルデンは快く受け入れを約束してくれました。

ここからの数年間、ジョンは暖かくなるとチェゼルデンのもとで臨床経験を積み、涼しくなればロンドンへ戻って遺体調達や解剖に精を出すようになります。

この頃の貴重な経験として、1750年に妊娠9ヶ月で突然死した妊婦の遺体を解剖したことがありました。

この後1754年にかけてウィリアムとジョンのところには5体の妊産婦の遺体が運び込まれ、その解剖図はヤン・ファン・リムダイクという画家の手で記録されています。

1752年にチェゼルデンが亡くなると、次にジョンはパーシヴァル・ポットという当時30代後半の医師のもとで学びはじめました。

彼も後々骨折や脱臼、がんに関する研究を進めて歴史に名を残す人です。

1754年になると、ジョンは聖ジョージ病院の実習生となりましたが、ここは彼にとって生涯の”戦場”ともなります。

大学や"常識"に反発

1755年、ジョン・ハンターはウィリアムの勧めでオックスフォード大学に入りました。

しかし、ラテン語やギリシャ語を強要されることに苛立ち、勝手に戻ってきてしまいます。

これまで実地で解剖や臨床経験を積んできたジョンにとって、言語などはどうでもいいことだったのでしょう。

ジョンが「講義」というものを苦手としていたことも理由かもしれません。

この頃になると、彼はウィリアムに替わって私塾の講義をするようになっていたのですが、お世辞にもうまい方ではなかったそうです。

しかし授業が終わって生徒が質問をしに行くと、熱心に答えていたため、人気は高かったとか。

形式張った長い話をするよりも、質疑応答のようなキャッチボール的な会話のほうが得意だったのでしょう。

となると、死語であるラテン語や、英語で「わけがわからない(複雑過ぎる)」の代名詞となっているギリシャ語に関心が持てないのも当然かと思われます。

ウィリアムはどちらかというと経営者や著述家向きで、ジョンのほうが現場のチームリーダーに向いていたということでしょうかね。

ジョンはこの後も、新発見をしたにもかかわらず、論文の執筆が遅れたために「第一発見者」としてみなされなかったことが多々ありました。

うまく手を取り合えれば、ウィリアムの名も現代まで強く残ったことでしょう。

また、当時の医学はキリスト教や古代医学の影響が強すぎて、事実と乖離していることも多々ありました。

特に悪影響を及ぼしていたのが、古代ギリシャの医学者ヒポクラテスの「すべての病気は人体に備わっている体液の不均衡によるもの」とする考えです。

ヒポクラテスは「人体には血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁という四種の体液がある」と考えていました。

後にこれが発展して、人間の性格にも影響を及ぼしているとか、別の液体が加わったりなどもしたものの、根本が事実と反しているのではどうしようもありません。

キリスト教の影響については前述の通り。

ジョンは病院で臨床経験を積む中で、

「今までの医学書は参考にならない。解剖して自分の目で事実を確かめ、適切な外科手術をことが患者を救う最も良い手段だ」

という信念に至ったと思われます。

これは彼の柱とも呼べる理念で、のちのち弟子たちにもそのように指導していきました。

ジョンは先人がおこなった実験を自分でもやってみることで、新たな事実を発見しようと心を砕きました。

犬の喉を切ってふいごつきの口輪を差し込み、原始的な人工呼吸器の実験をしてみたり、鶏の胚(哺乳類でいう胎児)を研究するために何十個も卵を用意し暖め、成長段階ごとの標本を作ったりなどです。

軍医の道へ

昼は講義や解剖や臨床、夜は遺体探しという働き詰めだったジョン・ハンター。

1760年に無理がたたってか体調不良となり、解剖から一旦離れることになりました。

肺炎だったそうで、直前にも検死や病院勤務をしているので、重症ではなかったようです。

それと同時期に、兄と別れて独りでやっていこうと決意。

正式な外科医の資格がないため、それ無しで働ける軍医を選び、志願書を送ってしばらく待ちました。

軍医としての経験があれば、一般人を診る権利も与えられるという慣習があったからです。

知人の作家トバイアス・スモレットが軍医として働いていた経験を持っていたので、ジョンも彼から聞いてこのルートを取ろうと決めたのかもしれません。

この頃は一人でやっていく覚悟は決めたものの、喧嘩別れというわけではなかったので、兄へはよく手紙を書いていました。

そして1761年3月に軍医の辞令が下り、七年戦争中のイギリス軍に加わりました。

ジョンはフランス領のベル島を占拠しに向かう船と同行していた病院船ベティ号に乗り、軍医の一人として、各地で負傷した兵の治療にあたっています。

銃弾の摘出や傷の縫合が主な仕事でしたが、不衛生な環境のためにうまく行っても助からない場合も多々ありました。

この間に「傷口に弾が残っていても、放置しておいたほうが回復する場合がある」ということを発見しています。

島に取り残されたフランスの負傷兵5人の経過から判明したことでした。

彼らはろくに治療をしないまま4日間隠れていましたが、似たような傷を負って外科医にいじりまわされたイギリス兵よりも、ずっと良い状態になっていたのです。

このことからジョンは

「全ての患者に同じ治療を施すのではなく、患者の状況をより詳細に観察して処置を決めることが重要だ」

という信念を持つに至ります。

このやり方は当初こそ反発も受けたものの、徐々に認められるようになりました。

そしてベル島の病院長を務めていたウィリアム・ヤングは、1762年に引退するときにジョンを後任に指名してくれ、少しずつジョンが公の人々にも認められていきます。

この頃ジョンが主張した考えとして、

「瀉血(地を抜くこと)をしないように」

という点がありました。

当時のヨーロッパでは「瀉血は何にでも効く」と信じられていて、瀉血によって命を落とす人も多かったのです。

当時ヨーロッパで盛んだった瀉血の様子/wikipediaより引用

「体液の不均衡説」が正しければ、血液が多すぎる場合に瀉血をするのも正しかったでしょうけれども、ジョンはそうではないことを熟知していました。

1762年7月にはポルトガルに移って傷病兵の治療にあたり、終戦後の1763年4月に帰国。

この間、各地で集めたトカゲの標本や、銃弾を受けた人骨の標本などを作り、持ち帰りました。

当時の常識を重んじなければ爪弾きにされる学術界より、結果が全てだった軍医としての生活は、ジョンに大きな自信をもたせることになります。

歯科治療の改善

帰国すると、兄のウィリアムは既に新しい助手を見つけており、学校には戻れませんでした。

そこでジョン・ハンターは当時ロンドンで大流行していた虫歯治療に目をつけ、歯科医と組むことを考えます。

当時の歯科治療は「虫歯になった歯を引っこ抜くだけ」という乱暴なもので、その後の痛みや出血、腫れに患者は苦しんでいました。

現代の技術や衛生状態でも、抜歯後の腫れは頻発しますから、いわんや当時をやというところ。

ジョンはこの状況を改善しようと考え、ロンドンの高名な歯科医ジェームズ・スペンスに、これまで学んだ解剖学や衛生の知識を助言として与えました。

歯を抜いた後の詰め物や洗浄、歯磨きの励行なども提案したそうです。

また「トカゲのしっぽのように、皮膚や骨には再生能力があり、別の生き物に移植できるのではないか」と仮定し、さまざまな実験をしはじめました。

雄鶏の蹴爪(かかと部分にある攻撃するための爪)を雌鶏に移植してみたり、色々やっています。

原始的な臓器移植と言っていいでしょう。

ジョンは次に、虫歯を抜いた後の入れ歯に人間の歯を使うことを思いつきました。

当時も入れ歯は存在していましたが、象やカバの牙を使っていたため非常に高価で、かつ安定しないのが問題となっていたため、より良い代替品が求められていたのです。

そこでジョンは健康な歯を提供してくれる人を探す広告を出し、いくらかの金を支払いました。

現代でいえば臓器売買や売血のようなものですが、お金を稼げる手段が少ない時代のこと。特に子供たちは、痛みと引き換えにお金を得るほうを選びました。

こうして抜いたばかりの健康な歯を移植する方法が確立され、ロンドンだけでなくヨーロッパ、そしてアメリカにも広まりました。

同時に、倫理的な反対意見もあり、移植した歯から梅毒などの伝染病にかかることもあったため、課題は残されていました。

結果として歯の移植については失敗に終わりましたが、臓器移植の嚆矢となります。

また、当時蔑視されていた歯科に関する論文を世界で初めて書いたのもジョンです。

ここでも、彼の価値観として、

役に立つ事実>>>>>>世間の視線や常識・定説

ということがわかりますね。

※続きは【次のページへ】をclick!